«Una volta mi sono svegliata. Ospedale di Genova. Intorno al mio letto c’erano tre stronze di infermiere. Io ero legata come un salame, legata mani e piedi al letto, con un mal di testa atroce. Rincoglionita dai farmaci. Una dice all’altra: Oh, questa qui sembra quasi normale. L’altra dice a quella Qui non arriva nessuno di normale. La terza ride. Io apro gli occhi. La guardo. E le sputo in faccia».

Alice Banfi vive in una casa di fronte al mare e alla spiaggia di sassi di Camogli. Oggi le nuvole arrivano dallorizzonte, superano i tetti e le vie strette del borgo e si addossano contro il promontorio che incornicia il golfo, premono contro la “Chiesa Millenaria” – la chiamano così – che sorge su quelle colline, premono anche contro l’Aurelia e i suoi viadotti. Nuvole si accumulano a nuvole, si compattano e scaricano pioggia, sempre più fitta. Io e Alice ci ripariamo sotto l’ombrellone di un bar. Ordiniamo un caffè. È lunedì, in spiaggia non c’è nessuno.

Lei ha 40 anni, è nata tre mesi dopo l’entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180 – conosciuta con il nome dello psichiatra Franco Basaglia – che decretò la chiusura dei manicomi.

«Ah pensavo fossi molto più vecchia. È la prima cosa che di solito mi dicono quelli che hanno letto i miei libri» mi dice Alice dopo avermi raccontato l’episodio delle tre infermiere «ma che non mi hanno mai vista di persona. Dev’essere perché quello che racconto, quello che ho vissuto, uno se lo immagina impossibile, se lo immagina ambientato settanta, cinquant’anni fa, in un tempo lontano, nei manicomi, e non venti, dieci anni fa nei reparti psichiatrici. Non oggi».

«Quello che ho vissuto, uno se lo immagina impossibile, se lo immagina ambientato settanta, cinquant’anni fa, in un tempo lontano, nei manicomi, e non venti, dieci anni fa nei reparti psichiatrici»

I manicomi in Italia non esistono più.

Oggi ci sono trecentoventi reparti psichiatrici, quelli in cui vengono ricoverate persone nelle fasi più acute di sofferenze psichica e mentale: si chiamano SPDC (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura). Su trecentoventi SPDC, circa trecento hanno le porte delle camere serrate dall’esterno, come nei vecchi manicomi e nelle carceri. Su trecentoventi SPDC, circa duecentonovanta adottano la contenzione in maniera dichiarata, protocollare, sistematica; contenzione significa: legare i matti al letto, mani e piedi, con fascette di cuoio. Quando non basta si stringe con un po’ di giri di scotch. Quando non basta ancora c’è lo spallaccio, un lenzuolo che blocca anche le spalle.

Il 22 giugno 2006 Giuseppe Casu muore dopo essere rimasto sette giorni legato a un letto del reparto psichiatrico di Cagliari. Francesco Mastrogiovanni, il 4 agosto del 2009, muore dopo essere stato legato ottantasette ore al letto del reparto psichiatrico di Vallo della Lucania, Salerno: la sua agonia è stata integralmente ripresa dalle telecamere interne del reparto. Mastrogiovanni era maestro alle scuole elementari, tutti lo conoscevano come Franco; prima di legarlo era stato pescato in mare mentre nuotava nudo e cantava canzoni anarchiche. Ambulanza. Carabinieri. Reparto psichiatrico. Durante l’agonia ha urlato, si è provocato dei tagli nel tentativo di liberarsi dai lacci di cuoio, ha chiesto da bere, ha pianto di disperazione, è stato sedato, alla fine ha rantolato per la mancanza d’aria, anche l’ultimo respiro è stato catturato dalle telecamere interne del reparto di Vallo della Lucania, Salerno, 2009.

Su trecentoventi SPDC (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura) circa duecentonovanta adottano la contenzione in maniera dichiarata, protocollare, sistematica; contenzione significa: legare i matti al letto, mani e piedi, con fascette di cuoio.

«Mio nonno, Arialdo Banfi, ha fatto la Resistenza, e dopo la guerra è diventato un senatore del Partito Socialista» riprende Alice. «Suo fratello Gian Luigi è stato deportato nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen, era contro il regime fascista, ed è morto lì. Mio padre invece ha fatto il ’68: trasformò la casa del nonno, in via Verrocchio a Milano, in una comune. Io sono cresciuta lì, la porta che dava sulla strada era di metallo, una porta scorrevole che non si poteva chiudere. Un pianoforte, un’accozzaglia di mobili recuperati, e poi c’erano moltissimi bambini, le facce non erano mai le stesse. Credo che fossi felice.

Mio padre era la pecora nera della famiglia, una famiglia di avvocati e lui che decide di fare l’operaio, l’operaio per scelta come si diceva. Era una persona libera, meravigliosa; lo è ancora. Margherite e crisantemi erano i fiori che mi portava in psichiatria; margherite e crisantemi, sempre, margherite e crisantemi: sono quelli che si trovano più facilmente in offerta al supermercato, quelli che si regalano ai morti, ma lui mi diceva – giustamente – sono così belli, perché non regalarli ai vivi! Le annusavo, poi le dipingevo, ho ancora un quadro con i fiori di mio padre, di là, esposto nella galleria».

Ci alziamo, paghiamo, ci viene incontro Ada, la figlia di Alice, incurante della pioggia anche se ha un disegno in mano. La galleria di Alice si chiama Artemisia, è una stanza chiusa da una vetrata affacciata sul mare. Il disegno di Ada è fitto, ci sono simboli ovunque negli angoli, tutti i personaggi ritratti hanno i superpoteri – ce nè uno con la super-velocità, ci spiega, uno con il super-orecchio, uno con le super-braccia, uno che può diventare invisibile, c’è anche Alice, la mamma – sono tutti incastrati in una sorta di castello, stregato o incantato, e c’è anche lei, Ada, il suo potere è il terzo occhio. Oggi pomeriggio deve andare dal dentista, è appena tornata da scuola, fa la quinta elementare. Alice prende il disegno e se lo infila sotto la camicia, che se no si bagna. Ada cammina qualche passo avanti a noi.

La notte scorsa, prima di partire, mi sono letto tutto in una volta il primo romanzo di Alice, Tanto scappo lo stesso. Il sottotitolo è Romanzo di una matta, c’è una rapida biografia allinterno: Alice Banfi, pittrice, lavora ed espone nella sua galleria sul lungomare di Camogli, in provincia di Genova. Ha attraversato follia e riscatto riuscendo a parlarne. C’è una dedica alla madre.

È stato scritto di getto, in pochi giorni, in uno dei reparti psichiatrici che Alice ha abitato, non pensava che qualcuno l’avrebbe letto. L’ha letto sua madre, l’ha stampato e l’ha mandato a Peppe Dell’Acqua, psichiatra di Trieste, collaboratore di Basaglia negli anni della costruzione di Marco Cavallo, l’enorme cavallo azzurro di legno e cartapesta alto quattro metri e con le ruote, portato fuori dal manicomio e fatto sfilare in processione per le vie della città, tirato dai matti; era il 1973.

Dell’Acqua, nel 2006, spedì il manoscritto a Marcello Baraghini, di Stampa Alternativa, che un giorno si presentò ad Alice: «Piacere, sono il tuo editore». Lei pretese solo di mantenere il testo giustificato a sinistra, in modo da non trovarsi parole spezzate al bordo destro della pagina.

Cito dalle prime pagine del testo.

Era per solitudine, forse, per sentirmi viva, per la paura di sparire, per avere attenzioni, non ho ancora capito bene perché, che di notte a circa cinque anni ho cominciato a darmi pugni sul naso, fino a farlo sanguinare, e poi lo lasciavo sanguinare tutta la notte, fino a inzuppare il cuscino e ad addormentarmi. Mia madre credeva avessi i capillari del naso fragili.

[…]

Ho smesso di prendermi a cazzotti il naso verso i 12 anni per passare a procurarmi ferite, bruciature di sigarette e tagli sulle braccia. Non si trattava ancora di ferite gravi e le nascondevo con facilità.

[…]

L’ultimo anno di liceo fu segnato dall’aborto. Lo feci a inizio anno. Mi si prosciugarono le lacrime, io che mi commuovevo anche per un film! Da quel momento non mi uscì più lombra di una lacrima. Ero già in analisi da due anni.

[…]

Accaddero altri episodi traumatici, abusi di cui preferisco non parlare e non pensare. Poi una violenza quando ero ancora adolescente, ma il dolore e la vergogna m’impediscono di raccontare.

Finito il liceo, andai a vivere con cinque amici e feci l’esame di ammissione per l’Accademia di Belle Arti. Passai lesame. La scuola mi piaceva.

[…]

Non volevo limitazioni, non accettavo facilmente consigli, nemmeno dagli amici. La vita mi travolgeva e io travolgevo la vita. A metà del primo anno m’innamorai di Lorenzo, un compagno di corso. Per la prima volta ebbi un rapporto affettivo che superava di gran lunga la settimana. Fu un amore travolgente, e passionale, anche se io non ero in grado di capire il valore della fedeltà, e lui non capiva il valore della libertà, libertà dell’altro di essere se stesso. Verso la fine del nostro amore io ero già anoressica, ma lo nascondevo bene.

[…]

Mangiavo chili di pane e biscotti. Dovevo trovare un rimedio. Sentivo di aver perso il controllo. Vomitare! Vomitare era l’unico rimedio, anzi di più: una magia.

[…]

A un certo punto chiesi aiuto a mia mamma. Avevo smesso da un anno di fare analisi, per mia scelta. Ora volevo una cura per la fame. Andammo da uno psichiatra. Azzeccò alla prima seduta la diagnosi: Disturbo borderline di personalità, ma sbagliò la cura, se così vogliamo chiamarla. Mi prescrisse il Prozac: dovevo aumentare fino a prenderne la dose massima di 3 compresse da 30 mg al giorno. Nel giro di un mese ero fuori come un balcone. Tremavo, ero aggressiva più del solito, su di giri e mi sentivo drogata, allucinata. Continuavo a essere bulimica e a bere spropositatamente.

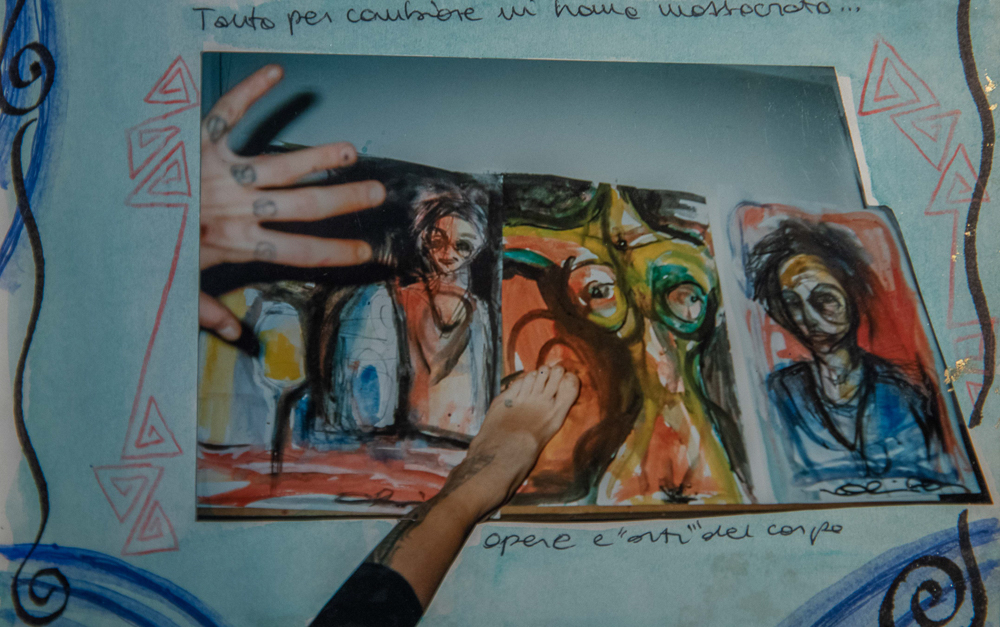

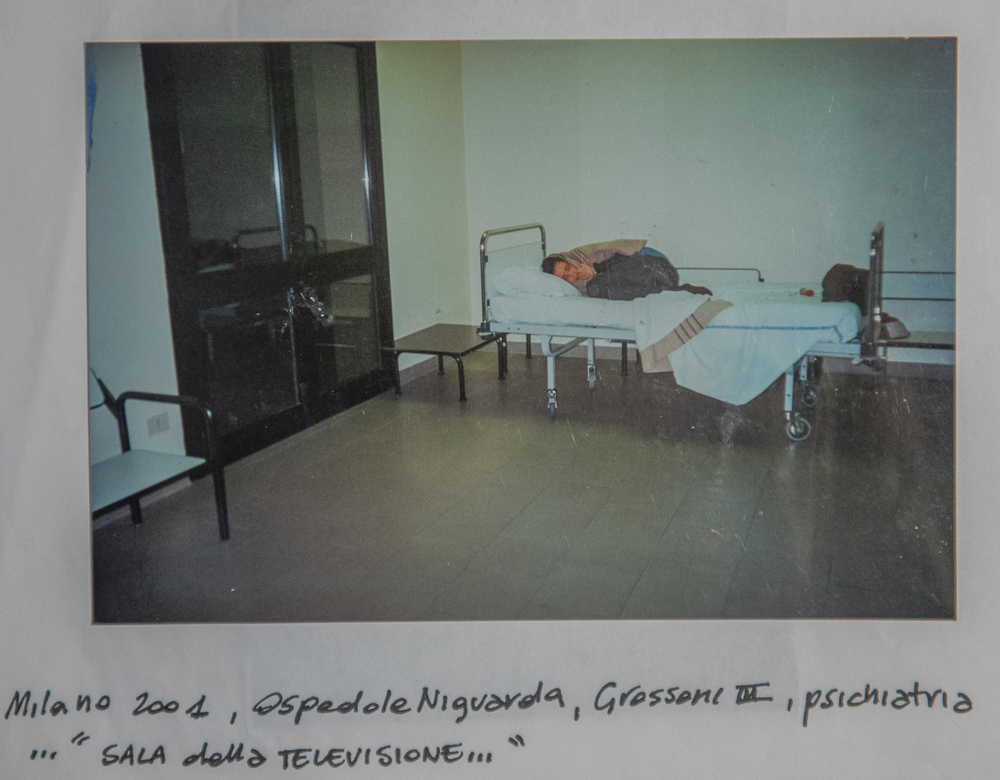

La serratura della galleria Artemisia è un po’ scassata, va forzata per permettere alla chiave di fare il primo giro. Entriamo, io, Alice e Ada. Dentro, la stanza scoppia di quadri, di oggetti in terracotta, di vernici in piccoli barattoli, ciondoli, orecchini, fogli di appunti, scritte sui quadri, foto di panorami di Camogli, una sedia-trono-sbilenco, un’altra sedia per gli ospiti, foto di Alice ventenne, schizzi, i suoi quadernoni con ritagli di giornali, sue foto da bambina, foto con il padre, con la madre, con gli amici, foto in reparto, una foto delle fascette di cuoio per le mani e per i piedi attaccate al suo letto in psichiatria, date e luoghi sui disegni e sulle foto – Grossoni III, Niguarda, Milano. Ville Turro, Milano. Villa Cristina, Nebbiuno (NO), Ospedale Santa Croce, Moncalieri (TO) – disegni di Ada, forbici, spille, pinzatrici, scotch, posacenere pieno, registratore di cassa, alcuni sassi della spiaggia, puntine, i tatuaggi si attorcigliano su per tutte le braccia di Alice, ci sono i segni dei tagli cicatrizzati sui suoi avambracci, e i tatuaggi raggiungono il petto, spuntano dalla scollatura della camicia, spire che paiono di serpente o di drago.

Il sorriso di Alice è disarmante questa giovane donna che non riesce a trovare una sua misura scrive Maria Grazia Giannichedda, anche lei collaboratrice di Basaglia, nell’introduzione al romanzo di Alice sempre troppo grande o troppo piccola proprio come la bambina del Paese delle Meraviglie, di cui porta il nome, lo sguardo di Ada, la figlia, è consapevole, saggio, e anche il suo atteggiamento; prende un sasso dalla scrivania, uno di quelli piatti, grande quanto la sua mano. Lo posa a terra. Prende un pennello, un barattolo di tempera rossa e uno di tempera gialla. Si siede a terra a una certa distanza da noi e si piega a disegnare sul sasso, imbronciata, forse solo concentrata.

Il primo ricovero di Alice è stato nel 1999, a Milano, Ville Turro.

«È stato un ricovero volontario, ho iniziato con il day hospital. Il disturbo alimentare mi teneva in ostaggio. Stavo male, molto male. Mi sentivo a un punto di non ritorno. A quel punto vuoi solo essere rinchiusa da qualche parte. E lasciare fare agli altri. Mangiavo 14 ore al giorno, mangia, mangia, mangia, mangia, poi vomita, vomita, vomita. Fermatemi vi prego. Vi prego ricoveratemi. Arrivo a Ville Turro, nello studio dello psichiatra. Mi dice che c’è una lista d’attesa. Lista d’attesa un cazzo! Gli do una testata sul naso. Oggi mi spiace ma… Lui chiama il 118 e mi portano al Grossoni, il reparto psichiatrico del Niguarda. Scendo dall’ambulanza, metto piede nei corridoi, sezione III, mi guardo in giro: Cazzo, e questo che posto di merda è? Ok vado a casa.

Arriva la caporeparto: Hai fatto la stronza? E adesso sei obbligata a stare qui. Disperazione. Disperazione e un senso di abbandono totale. La mia carriera nei reparti e nelle comunità psichiatriche è iniziata lì. Ed è durata dieci anni».

La pioggia fuori si fa più insistente, trafigge di un’infinità di aghi sottili la superficie del mare, scurisce la scogliera su cui sorge il Castello della Dragonara, ci zittisce per un attimo.

«Il luogo piccolo mi ha fatto bene, questo riconoscere le persone, essere riconosciuti. Parlo del paese, di Camogli. A volte davo in escandescenze. Ma sapevano chi ero. Non chiamavano i carabinieri né l’ambulanza. Qui ho iniziato a capire il senso di alcune regole della società: non puoi mandare a fare in culo tutti, in un posto così piccolo… Dopo un po’ finiscono gli abitanti».

Ada ci guarda, accenna un sorriso di partecipazione, poi riprende seria il suo lavoro, seduta a terra sul suo vestitino. Non credo che senta il nostro dialogo. Non lo so. Però è come se mi aspettassi che da un momento all’altro ci possa interrompere con una qualche frase definitiva sulla storia di sua madre o su questo momento. In qualche modo, più semplicemente, la tengo docchio mentre ascolto Alice – che non abbassa il tono di voce quando racconta i momenti più drammatici della sua storia, i momenti meno adatti a una bambina – mentre le faccio domande forzandomi a non perdermi in giri di parole o di pensiero. La vita precedente di Alice qui è dappertutto. Nei quadri. Nelle didascalie delle foto. La sua camicia non ha maniche e i segni delle cicatrici rigonfie per via dei vecchi tagli non sono nascosti. Ci sono i suoi libri, dichiaratamente autobiografici. Alice non nasconde nulla, è una testimone di una storia che non è solo la sua, che in pochissimi raccontano, quasi nessuno dall’interno. Chissà a che età Ada li leggerà.

«Il mio interiore era uno schifo, un casino, frantumi, ma c’era tutta questo fuori, il mare, le rocce».

«Sono arrivata in paese quasi dieci anni fa. Ero a un punto di stallo. Ogni cosa che facevo non faceva altro che farmi indietreggiare sulla strada della guarigione. Mi davano per spacciata. L’unica prospettiva era l’ennesima sessione in un reparto ad alta protezione. Ho chiesto a mia madre se potevamo venire qui, al mare, prima di rientrare dentro, lei qui aveva una casa. Il mio interiore era uno schifo, un casino, frantumi, ma c’era tutta questo fuori, il mare, le rocce; quando c’è il sole, qui, c’è il sole davvero, quando piove è diverso da quando piove in città. Ti svegli ogni mattina e hai tutto questo davanti. Ho detto: Mamma, possiamo stare qui?».

Chiedo ad Alice chi è Sara, il nome che ha tatuato sulle nocche, una lettera per ogni falange.

«Dormivamo insieme al Parco Sempione. Il padre – un testimone di Geova – la massacrava di botte; a 15 anni era tossicodipendente, eroina. Con la vita che facevamo, in quell’ambiente, morivamo come mosche; nel mio gruppo eravamo in cinque. Prima è morta L., a 17 anni. Poi F. a 23. Quando è morto lui ci siamo fatte il tatuaggio. Io SARA, lei ALICE stringendo la L e la I sulla stessa falange. Il tatuatore era il quinto del gruppo. Un amico fraterno. Era quello stabile del gruppo, un’ancora di salvezza. Da qualche anno è uscito dai binari, ha avuto un periodo di psicosi totale. Quando pesavo 28 chili, meno di mia figlia adesso, era quello che veniva al mare con me, a Otranto, per far stare tranquilla mia madre, Signora, non si preoccupi, vado io con Alice, gliela porto a casa! Mi ha sostenuto per anni. Poi la situazione si è ribaltata. Ma io non sono potuta stare vicina a lui come lui era stato vicino a me: c’era Ada, che era appena nata. Credo che questa cosa non gli sia mai andata giù. Ma la vita è così».

Rompo il silenzio – che è sceso ripido dopo il così – con una domanda, le chiedo come ha fatto a resistere. Come ha fatto a resistere a tutti quegli anni di corridoi di reparti psichiatrici e comunità, farmaci, camere tutte uguali, autolesionismo, psicosi, assenza di ogni via d’uscita.

«La prima sensazione che provi entrando in un reparto psichiatrico è la paura, paura disperata. Ti guardi intorno – so che sembra assurdo – e ti dici: Cazzo, qui sono tutti matti. C’è gente di tutti i tipi, dalla vecchietta in demenza senile rimasta senza famiglia, alle prostitute finite dentro per una rissa o una crisi isterica. Io avevo la capacità di agganciarmi, di allearmi col più forte, per difendermi. È come in carcere, credo. È una cosa che ho imparato negli anni sulla strada, a Milano, dopo che le ho prese per la prima volta, a 16 anni, una scarica di botte. Lei era una donna, una bestia. Motivi di corna. Qual è stato il mio errore? Fermarmi. Se tu ti fermi perché hai paura di fare male all’altro, l’altro ti ammazza. Non che se dici, Ahi, ahia, basta, ti prego l’altro si ferma. Col cazzo. Sulla strada funziona così; nell’ambiente dei punkabbestia era così. E io ero sempre troppo, o troppo poco, anche per i punkabbestia. Quella tizia mi ha aperto. Il giorno dopo avevo una fronte che era un pallone, un trauma cranico, un occhio nero, completamente chiuso. Mi ricordo ancora la faccia di mio padre quando sono tornata. Ero finita per terra e quella mi ha spaccato di calci in faccia senza pietà. Ci ho messo due anni a restituirgliele, restituirle tutte le botte, tutte in una sera».

C’è un signore alto con un panama in testa fuori dalla galleria. Ha un paio di bermuda beige. Dev’essere del nord Europa, guarda la vetrina attraverso i suoi occhiali. Ada lo guarda attraverso la vetrina. Alice continua:

«Ti rendi conto, lì dentro, che puoi diventare un’aguzzina. Che esiste in ognuno di noi quella parte. C’è una citazione di Primo Levi, che sento mia, senza esagerare, perché lo so che non c’è paragone tra le nostre esperienze: lui scrisse che se tu sei un po’ aguzzino ce la fai a sopravvivere. Qualcosa del genere. E invece quello buono, quello buono fino in fondo, soccombe e lo schiacciano come una polpetta. Io so cosa intende».

L’uomo col cappello pare voler entrare ma è ancora indeciso. «Hai resistito. E poi come ti sei salvata?» incalzo io. «Ho trovato sulla strada alcuni pezzi fondamentali. Dipingere. Trasferirmi qui sul mare. Scrivere il libro e raccontare quello che avevo visto, raccontare i miei compagni, soprattutto. Perché tanti non sono in grado o si sentono in colpa. I familiari di chi è dentro spesso hanno vergogna o paura. Paura di denunciare, perché non sai più a chi credere: a tua figlia matta o agli infermieri, agli psichiatri, che si occupano della sua salute? Non sai più cosa è giusto e cosa ha sbagliato. Quelli nel pieno del delirio, nessuno se li caga. Io una volta una denuncia l’ho fatta, contro un infermiere che mi aveva preso per i capelli e trascinata per terra. Mia madre l’ha ritirata. Così nei reparti fotografavo tutto, le fascette di cuoio bianco pronte e attaccate al letto, soprattutto: per farmi credere. Poi, il pezzo fondamentale, è stata Ada: lei è stata il ritorno al pianeta Terra».

Il signore col panama varca la soglia. Prima dà un’occhiata alle terrecotte. Poi ai disegni. Poi a Ada e al suo sasso che sta prendendo colore, ma lei non si fa distrarre. Non parla, sì dev’essere straniero. Si ferma di fronte a uno dei quadri appesi: I fiori del mio compleanno, Alice Banfi, 2004. Margherite e ortensie in un vaso. Poi passa a quello dopo, Alice me l’aveva descritto prima, c’è un letto, una sedia, un tavolo, un comodino. «In tutte le camere in cui sono stata c’era sempre il letto, la sedia, il tavolo, il comodino, il letto la sedia il tavolo il comodino, e poi questa sono io» e indica una specie di corpo striminzito, filiforme, tracciato in poche pennellate di acquerello «che sogno di danzare in aria, di volare fuori dalla finestra della camera». Il signore col cappello si gira e ci guarda, Alice gli va incontro. Io spengo il registratore e chiudo il mio blocco di appunti.

«In tutte le camere in cui sono stata cera sempre il letto, la sedia, il tavolo, il comodino, il letto la sedia il tavolo il comodino. E poi questa sono io che sogno di danzare in aria, di volare fuori dalla finestra della camera».

Avevo sempre delle lamette con me, servivano per tagliarmi, le nascondevo ovunque, tra le pagine dei libri, nelle suole delle scarpe, nella batteria della radio.

Quella notte ne usai una per tagliare quattro fascette di cuoio, quelle di Eleonora. Nel buio, mentre segavo quell’orrore, lei mi guardava, alzando un po’ la testa. Shhhh, non parlare le dicevo, e lei si metteva il dito in bocca per trattenere ogni parola.

[…]

Gio era veramente speciale. In reparto girava su se stesso e avanti e indietro come una scheggia, nascondeva sotto una chioma di riccioli biondi gli auricolari del walkman. Ogni due giorni lo scaraventava contro il muro e sua madre doveva portargliene uno nuovo. Una volta gli chiesi di aprirmi una porta, si tolse le scarpe e le calze, e la porta antisfondamento del reparto venne giù, con un solo colpo, un solo calcio.

Lo guardai: “Tu non vieni?”.

Si voltò, e ricominciò a girare come una scheggia impazzita. “Bè, grazie”. Io uscii fuori, era sera tardi.

[…]

Conchiglia veniva legato non per qualche ora, per una notte, ma per giorni interi. Mi ricordo le sue urla come fosse oggi. Poi lo sedavano e i lamenti si affievolivano. Una notte andai da lui. Aveva smesso di urlare da un pezzo. Aveva sete, nessuno gli aveva portato da bere. Gli portai un bicchiere dacqua, lo aiutai a bere, le sue labbra erano secche. Gli dissi: “Fa’ silenzio, non parlare”. Cominciai a mordere le fascette di cuoio e lo scotch che le stringeva ancora di più. Masticai e morsi, in ginocchio, al buio, nel silenzio. Ci misi molto tempo a togliere tutto lo scotch e allentare le fascette. Conchiglia provava a tirare, ma la mano non passava da quel maledetto buco.

“Aspetta, faccio io”, gli dissi sottovoce e iniziai a insalivargli i polsi e il palmo della mano. Con calma tirai, e le mani, scivolando fuori dalle fascette, furono libere. Feci lo stesso per i piedi ma ci misi più tempo e più fatica.

Alla fine lo guardai, nel buio, lui grande e grosso, coi capelli arruffati biondo-platino e i baffoni. Piangeva in silenzio.

[…]

Elena, un angelo, solo diciotto anni, occhi azzurri e capelli biondi lunghi fino a metà schiena. Disturbo di personalità borderline.

“Anche tu?”.

“Sì, piacere, io sono Alice”.

Prima di pronunciare il nome si diceva sempre la diagnosi, la malattia, come se quello fosse il vero nome, il biglietto da visita.

Quando esco dalla galleria l’ammasso di nubi inizia a mostrare qualche crepa, in lontananza, da cui filtra qualche lama di luce, che non è ancora il sereno, ma ci si avvicina. Alice, nei suoi romanzi, scrive dal Duemila, dal Duemiladieci, da luoghi che sono Milano, Torino, Novara, città e provincia; non erano manicomi, non erano gli anni Cinquanta o Sessanta. La pioggia mi bagna il blocco di appunti me lo infilo sotto la maglietta, mentre cammino.

Riparato dalla tettoia della stazione di Camogli chiedo l’amicizia su Facebook ad Alice, così è più facile restare in contatto, ci siamo detti prima. Penso che Ada fra poco sarà dal dentista, che probabilmente – lì sdraiata immobile sul lettino, tra gli attrezzi, il bicchierino, le cannule, il rumore degli aspiratori, le pinze – avrà una paura del diavolo. O forse no. Quando ha finito di dipingere i sassi, mi ha detto sua madre, li fa asciugare e li vende sul lungomare, davanti alla galleria, insieme a una sua amica: si divertono da matte ad agganciare i turisti, durante i weekend di sole.

Nelle informazioni di contatto del profilo Facebook di Alice c’è la citazione di Primo Levi:

I salvati non erano i migliori, i predestinati al bene, i latori di un messaggio: quanto io avevo visto e vissuto dimostrava l’esatto contrario. Sopravvivevano di preferenza i peggiori, gli egoisti, i violenti, gli insensibili, i collaboratori della “zona grigia”, le spie. Non era una regola certa (non c’erano, né ci sono nelle cose umane, regole certe), ma era pure una regola. Mi sentivo sì innocente, ma intruppato tra i salvati, e perciò alla ricerca permanente di una giustificazione, davanti agli occhi miei e degli altri. Sopravvivevano i peggiori, cioè i più adatti; i migliori sono morti tutti.

[“I sommersi e i salvati”]

*Le foto da bambina, da adolescente, nelle comunità e nei reparti psichiatrici sono conservate in un album di ricordi di Alice.