[Questo reportage ha una veste grafica speciale. E – in qualche modo – anticipa un progetto a cui abbiamo iniziato a lavorare e che, pian piano, vi sveleremo nei prossimi mesi.

Intanto, buona lettura]

Apro la chat e invio un messaggio, e questo è più o meno quello che succede: un pacchetto di dati dall’app sul mio telefono viene codificato fino a diventare bit, che equivalgono a segnali elettrici, una serie di 0 e 1. I bit vengono trasferiti in forma di onde radio all’antenna cellulare più vicina a me, probabilmente quella che vedo ora fuori dalla finestra, sulla collina di fronte. Da qui i dati arrivano alla grande autostrada sotterranea e sottomarina che è Internet: circa 800.000 chilometri di cavi che attraversano i continenti e i fondali degli oceani e che portano informazioni da una parte all’altra del pianeta: da analisi mediche, foto di tramonti, messaggi d’amore, a transazioni finanziarie e meme di gatti. Adesso il mio messaggio viaggia criptato sott’acqua in forma di segnali ottici dentro filamenti polimerici e vetrosi. La fibra ottica. Poi esce dal mare e torna sulla terra, e arriva a uno dei centinaia di server del servizio di chat che sto usando, da qualche parte nel pianeta. Il server, che non è altro che un computer, riceve questi bit, gentilmente li decodifica e invia un segnale di conferma di ricezione; a me appare una spunta, vuol dire che il messaggio è arrivato da qualche parte. Il server immagazzina il messaggio e a quel punto lo inoltra al nodo successivo, finché non arriva al destinatario, un poeta che abita in una cittadina veneta a circa 850 chilometri da casa mia, di nuovo in forma di onde radio e impulsi elettrici: ancora 0 e 1. Quando succede questo a me appare un secondo segno di spunta: il messaggio è arrivato all’app del destinatario e posso iniziare ad aspettare la risposta.

Il tutto avviene in meno di un secondo. Così al poeta, che in quel momento si è appena svegliato, appare sullo schermo il mio pacchetto di bit decodificati: “Ciao Dario, posso venire a trovarti?”. E qui comincia la parte faticosa.

***

“Oh mhicrocavvallo”, inizia così un’ode amorosa sull’innamoramento interspecie nei confronti di un “pony fassinoso”. Tra le centinaia di poesie che Dario Meneghetti ha scritto negli ultimi anni, questa è la prima che ho letto e resta una delle mie preferite: “Bachiamoci in bocca / mostriamo alli amici / facciamoli vedere / quanto siamo felici […] Ma lo devo pure urlare / in faccia a ‘sta ggente / che l’amore tra umagni / è robba da gnente”. Commuoversi e ridere allo stesso tempo, spesso senza sapere perché, riassume abbastanza il mondo poetico di Dario Meneghetti.

Altrove, quando non ci sono pony di mezzo, l’amore è disperato e metaforico, come nella terribile “Alba”: “Alba che sei la mia donna / abbi pietà / scagliami oltre l’indecenza / di questo insulso dolore / lontano dal linciaggio del tempo / che oggi grande è il bisogno”. L’Alba di cui parla è una figura femminile, quella luce che mette termine alla notte. E la poesia si conclude così: “Caduto in ginocchio / riempio la bocca di neve. / Alba che sei la mia donna / la neve si scioglie / come io vorrei sciogliermi in te. / Alba se sei la mia donna / portami via, / abbi pietà di me”.

Quando ho cominciato a parlare con Dario, la notte mi mandava i versi che scriveva per chiedermi pareri sulla versione migliore. Di questa “Alba” ne ho sette versioni diverse, ma penso che lui ne abbia scritto di più. Io, giusto per darmi un tono, riflettevo un po’ per poi dirgli “secondo me funziona di più la terza”, ma così, a caso. In realtà le trovavo tutte belle. Di sicuro non potevo restare indifferente a versi come “Caduto in ginocchio / riempio la bocca di neve”.

Parlare in chat, parlare di poesie, era l’unico modo di avere un contatto con lui. Dario, assieme ad alcuni amici, ha fondato una rivista, L’Imbranauta, che si presentava come “il funerale della letteratura”, ha scritto racconti e componimenti e pubblicato diverse raccolte di poesie; ma non lo vedrete ai reading né alle presentazioni dei suoi libri, e nemmeno ai festival dove le sue poesie vengono lette. E non rilascia interviste. Quindi conoscerlo da vicino non sembrava un’impresa facile. Le prime informazioni che ho avuto su di lui erano di persone che l’avevano conosciuto. Una cugina: “Mi ricordo una volta, ero andata a trovarlo a Venezia in piena estate. Camminava come un treno aprendosi un varco tra i turisti senza chiedere permesso, anzi semmai imprecando in veneziano se aveva fretta”.

Un suo amico: “Lo ricordo buttarsi di testa, come un tonno, sui sacchi delle immondizie per strada e fare lui stesso il sacco! Cantava sui gradini della Fenice, dopo qualche bicchiere di vino, con il pathos di una prima alla Scala. Ha rotto i confini tra quello che era pensabile e impensabile”.

Una volta in chat gli ho chiesto cosa si vedeva da casa sua e mi ha risposto così: “Lo schermo del computer. Il resto è trascurabile”. Certo, nella sua stanza c’è una finestra che vede con la coda dell’occhio, mi ha spiegato; ma a quanto pare non c’è niente di interessante da guardare. La vera finestra che gli interessa è lo schermo del computer, dove può scrivere le poesie. Lo schermo è la sua interfaccia con la vita, quella “realtà parallela dei pixel, dove in qualche maniera posso esistere anch’io come gli altri. Ora che più che visto, preferisco essere immaginato”.

Nelle sue poesie ci sono spesso versi che alludono a una condizione di prigionia. In una intitolata “A me stesso” sta scrivendo direttamente “dalla mia prigione di carne”. In un’altra è ancora un prigioniero: “sgranando i giorni / come perle del rosario / invento il mondo / rinchiuso / nella mia piccola Auschwitz”. Le emozioni ci sono, ma “sono dinamite bagnata / che dorme nel fondo”. Il mondo fuori è ricordo, dolore, o qualcosa di totalmente trascurabile, come la finestra di casa sua. Oppure, ancora, qualcosa di molto divertente. Ad esempio un microcavallo. Ma il dentro viene descritto così: “la sala è vuota / è solo jazz / solo nella mia mente”. Prigioni, sale vuote, campi di concentramento, ma anche l’immagine della trincea, situazione liminare tra esterno e interno, come nell’omonima poesia che si conclude così: “gutta cavat lapidem, per dio / peccato che la lapide / stavolta sono io”.

Nelle sue poesie si parla spesso di morte, ma non di morire: questo mai. “Che stupido sbaglio la morte / tanta fatica per niente / è troppo comodo morire / troppo stupido” […] / i cani della pioggia non bagneranno la mia tomba”. Su questo Dario è irremovibile: “niente deve finire / tutto deve ancora cominciare / post fata resurgo / mattino dentro mattino / tinto d’assurdo”. E a chi gli chiede come fa a vivere non sa rispondere, dice, per poi invece incidere su pixel i seguenti versi: “rispondendo di esistere / con il mio furibondo / piacere di vivere”.

Quando gli ho chiesto se vorrebbe morire mi ha risposto “No”. Dopo qualche minuto – siamo sempre in chat – ha aggiunto: “Siamo ben lontani dalla soglia. L’ho già vista”. Poi un giorno mi ha mandato un file enorme, centinaia di pagine, la sua autobiografia, il racconto della sua vita finora. Una serie di avventure picaresche ai limiti dell’assurdo – in realtà, spesso, ben oltre questi limiti – di un gruppo di giovani, lui e i suoi amici imbranauti, in una Venezia perennemente notturna, tra sbronze colossali, risse, continue cadute in acqua, scherzi atroci, abitazioni di parenti elegantemente distrutte da rave improvvisati, riviste letterarie nate in osterie, storie d’amore strazianti e continui e spassosi disastri annunciati.

Il libro è ambientato in gran parte negli anni ’90, quando ancora i giovani veneziani aggredivano la città bevendo e cantando e soprattutto bevendo, e in piena notte si poteva incontrare un giovanissimo tenore sotto l’effetto di funghi magici cantare a squarciagola, in mutande, qualche aria ottocentesca, abbracciato a una statua della quale si era perdutamente innamorato. Quell’eroico cantore ovviamente era lui, Dario. Ci sono pagine tragiche e molto, molto divertenti sulle sue avventure notturne con un barchino nei canali veneziani, tra mangiate pantagrueliche, bestemmie altrettanto abbondanti, viaggi comici, feste dove si rischiava la vita, pericolose arrampicate su antichi palazzi veneziani e moltissimi posti dove cadere. Questa vita in bilico non era solo metaforica, le cadute di oggetti animati e inanimati a Venezia erano molto frequenti. Una volta gli ho chiesto l’elenco degli oggetti caduti in acqua – a parte il suo corpo che, a quanto ho capito, si trovava più spesso in acqua che sulla terraferma – e mi ha risposto con un elenco: “Tre skateboard, trecentoventisette palloni, tre o quattro paia di occhiali, idem per i cellulari, almeno una dozzina di volte la dignità, e una camicia”.

L’amore che Dario ha per la Venezia di quel periodo è pari all’amarezza che ha per la Venezia di oggi. “È diventata invivibile verso il duemilacinque” spiega. “La pendenza verso lo sfacelo sociale è diventata sempre più ripida, poi come fanno tutte le discese l’accelerazione accumulata si è trasformata in frana. Da un momento all’altro un tracollo verticale. L’ho capito un giorno che sono andato a fare colazione verso la stazione ferroviaria e mi sono visto arrivare una muraglia di turisti tutta compatta e interminabile, come se fosse sbarcata la razza umana dalla giganave sul nuovo pianeta luna park”.

In una poesia descrive Venezia come “un’orchestra senza orchestrali, / suonata da un pubblico di sordi: / il teatro è sempre pieno, / ma il pubblico è triste”. In un’altraconclude così: “veneziano c’è chi lo nasce / e io lo fummo per scelta / perché amo tutto de ‘sta città, / pure ‘a puzza ca infetta / che oltre se stessa è stata civiltà, / un paradiso in mutande / nu cesso divino / unito al mondo da un ponte cretino”.

Prima di essere il poeta che conosco, Dario è stato un tenore dalla voce bella e potente. Se lo ricordano ancora i passanti che hanno avuto la fortuna di assistere ai suoi concerti improvvisati nel cuore della notte, non sempre con tutti i vestiti addosso, ma anche gli spettatori di alcuni prestigiosi teatri italiani, fra cui Bologna e ovviamente La Fenice di Venezia. Il racconto dell’incendio del 1996, visto da Dario da pochi metri, è una delle parti più strazianti del libro, dove si percepisce forse il vero amore di Dario: la musica. Mi spiega che ne ascolta anche otto ore al giorno. “Quando scrivo mi aiuta. Però ad un certo punto non sento più niente. Va bene qualsiasi musica, sono su altro pianeta. È un piccolo stato di trance, imparare ad astrarsi è vitale. Intendo anche senza musica: è essenziale, se non vuoi impazzire”. “E tu hai rischiato spesso di impazzire?”. “Non molte volte per fortuna, sono abile con le evasioni”.

Ho chiesto a Dario com’è avvenuto il passaggio dalle poesie “divertenti” a quelle più “serie” e la risposta è un po’ spiazzante: “Beh ora scrivo sempre da sobrio, non è una cosa trascurabile. Poi ho accumulato più esperienza cercando di mantenere tutte le mie prerogative”. Questo mantenere le prerogative si traduce in una perfetta convivenza del comico con il tragico: dopotutto l’uno non potrebbe esistere senza l’altro. In lui coesistono costantemente. “Scrivere mi aiuta a convertire la merda in poesia, ma non voglio smuovere gli animi a compassione facendo bandiera del mio male, la sola idea mi ripugna. Tra le alternative che questa vita mi offre, lo scrivere è la migliore. Mi è sempre piaciuto, ma ora è qualcosa più che un hobby. È un gioco meraviglioso nel quale ritrovo la mia umanità. Posso esistere”.

Anche per questo, credo, Dario tiene molto alla sua autobiografia. Più che viverla per raccontarla, nel suo caso è corretto capovolgere i termini: raccontarla per vivere. Finché sta scrivendo, sta vivendo. Quando un giorno gli ho chiesto se, tra una poesia e l’altra, stava andando avanti con l’autobiografia, mi ha risposto seccamente: “Devo”. Mi aggiornava spesso sulle nuove poesie, io gli raccontavo di me, oppure gli facevo delle domande a cui lui non solo dava una risposta ma anche una poesia, poi un giorno è sparito, ha smesso di rispondere. Non è stata affatto una sorpresa. Fin dall’inizio avevo messo in conto che sarebbe potuto capitare. Sapevo che un giorno, un giorno qualunque, non avrebbe più risposto e che di lui mi sarebbero rimaste solo le poesie, l’autobiografia e la cronologia della chat.

***

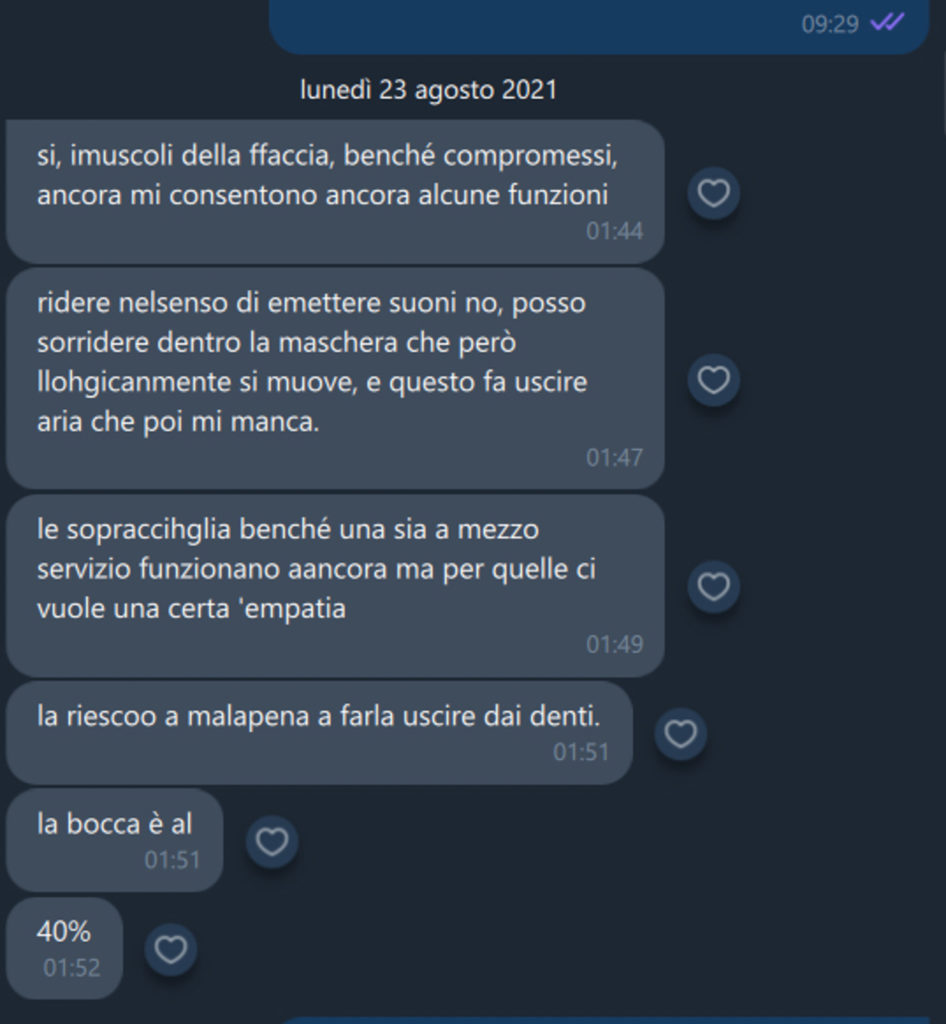

Fin qua non ho detto com’è successo che un promettente tenore, colto e vulcanico, non abbia fatto carriera nei teatri e si sia chiuso in casa a scrivere poesie trovando del tutto “trascurabile” la finestra di camera sua. Il motivo sono i motoneuroni, cioè i neuroni responsabili del movimento. Quelli di Dario a un certo punto hanno smesso di funzionare. È successo circa una decina d’anni fa. All’inizio non poteva più usare le mani e ha imparato a scrivere con il naso: “Hai presente le galline quando beccolano il cibo da terra? Ecco. Io col naso facevo uguale però sulla tastiera del telefono. Ero diventato velocissimo”. Poi si è ritrovato in sedia a rotelle, e nel giro di pochi anni più nulla, niente voce, i movimenti possibili si sono ridotti al minimo. Non può parlare né mangiare, può solo muovere gli occhi. Sclerosi laterale amiotrofica. Al momento non esiste una cura.

Abbiamo affrontato subito l’argomento, quando gli ho detto che volevo scrivere di lui: “Purtroppo la SLA getta un’ombra fastidiosa su tutto quello che sono” mi ha detto. “Di certo non voglio nasconderla, ma non voglio nemmeno teatralizzarla”. Capivo cosa intendeva. Quando mi ha detto che era d’accordo nel raccontare la sua attività di poeta, ma “senza essere raccontato come ‘il poeta con la SLA’” l’ho prontamente rassicurato: “Il poeta con la SLA sarà esattamente il titolo dell’articolo, Dario”. Mi ha risposto con l’emoticon della risata.

Nell’autobiografia racconta di quando, dopo l’ennesima elettromiografia (“un rito voodoo dove la bambolina ero io”), un dottore, nel tentativo di confortarlo, gli ha detto che poteva scrivere un libro con gli occhi. “Guardi Stephen Hawking, ha scritto bei libri”. Dario pensa che il dottore abbia ragione, però: “Capivo l’imbarazzo, ma quella frase era un bicchiere di sabbia all’assetato: Sì ma io non so scrivere, faccio il cantante io, non sono mica un genio della fisica porca puttana, avrei voluto urlare, ma la lingua era ormai un hamburger stracotto e bofonchiare il mio disappunto con il futuro che mi si prospettava mi pareva stupido almeno quanto l’infelice uscita del dottore. L’unica cosa che resta da fare in questi casi è rifiutarsi di essere seri, tanto a cosa serve”.

Da un paio d’anni per comunicare usa un tracciatore oculare che comanda con lo sguardo. Davanti a sé ha uno schermo touch-screen con luci infrarosse che generano sulla superficie della cornea dei riflessi calcolando la direzione dello sguardo a partire dalla posizione relativa della pupilla. Grazie a questo strumento Dario può scrivere con gli occhi. A volte capita che non funzioni e che vada ricalibrato. “Per uno come me che ci scrive poesie e libri è una rottura. Ho una velocità che il computer non sopporta. Dopo un po’ va in crisi e scrivere con fluidità è impossibile. Il brutto è quando hai un’intuizione e non puoi scriverla subito oppure puoi ma devi riavviare e aspettare cinque minuti. Pensa all’autobiografia. Contando che spesso scyrivo tre volte la stessa pariola è come avessi script scritto mille pafghine, dioporccoqqwq. Ecco, sta partendo lad calibraszionej a dopo”.

Queste difficoltà hanno anche i loro risvolti creativi. Un errore di battitura diventa l’occasione perfetta perché il testo vada in un’altra direzione, come in una sorta di ipnotica scrittura generativa che prende forma man mano che viene scritta, senza meta, in maniera apparentemente casuale, trascinando il cervello del lettore in luoghi dove non era mai stato. Come nella poesia “M’illud…”, che comincia così: “Mlnlnlluminol… / nimillulido… / nell’umido del cesso / m’illumido d’incenso / illumido Vincenzo”.

A dire il vero, quella dell’imprevisto linguistico è una strada che Dario percorreva già da anni, molto prima della malattia: “Ho sempre giocato con le parole. Gli errori fanno sempre parte di quel gioco. In poesia i colti li chiamano idioletti, io non so. La dissoluzione della sfera semantica, come diceva uno che non mi ricordo più, è approdata alle sue estreme conseguenze. Destrutturata plasmata, deconcettualizzata stritolata, ridotta a puro suono. La parola è pongo nelle mani di un bambino, il pensiero dietro al gioco è che non c’è pensiero. Un rigoroso sabotaggio della lingua che sconfina nella musica. Il modulo espressivo è lo stesso di prima perché ho pestato la testa quand’ero piccolo. La SLA non c’entra un casso”.

A parte il microcavallo, tra i suoi primi testi che ho letto c’erano i componimenti pubblicati sulla rivista L’Imbranauta. Ricordo in particolare una serie di colloqui immaginari di persone che volevano essere assunte da Amazon, cose come questa: “Lavoro a grati io! Ci corro io al progresso! No a grati no perché batti la fiacca. Scudissiami! Meteme il zucaro nel radiatroie, sgonfiame i pnumatachi, tamponami! Smettila, cosa c’entra, lavora e taci. Sarò il tuo stop all’ora di punta…! Mi Amazon di lavoro!”. E ancora: “Ciao, sono Cubo Di Rubik! Prima ero disordinato, ma adesso lavoro come stufa a pellet alla Amazon Cuba Libre! È un cocktail celeste, ad asporto. Sono uscito da un brutto periodo: lavoravo per Deliveroo, la app che ti porta a casa i digeridoo. Con la bici sono andato addosso a un multiarticolato e quindi avevo qualche problema di lettura. Adesso prendo la pensione come discalculico”. E ancora: “Hello gais! Mai neim is Franco. Compass Franco. Mi consumer un po’ di all. Ai laik buy tut. I teik na sc’inca e one botton bat ai compr everi body. Alor mi assum amazon laik pozz pagà all mai laif a sbregacambial”. Una lingua che per raccontare l’assurdo usa l’assurdo, e dice la verità.

“Sono caduto nel paiolo dell’idiozia come Obelix in quello della forza, poi ho ricominciato con costanza dopo la malattia perché prima l’impulso espressivo lo sfogavo col canto. Poi l’uso delle mani è stato il primo stadio, per cui sono passato in breve tempo al naso. Con gli occhi ovviamente è meno spontaneo, meno immediato. Poi con l’andare del tempo il gap si è livellato. E ora è diventato quasi normale tranne quando smadonno perché la tastiera sscriveil cassoche vuole”.

Lo sanno bene le divinità in cielo, che Dario ha evocato più spesso dei tecnici dell’assistenza del computer. Mentre parlavo in chat con lui cercavo di capire quanta fatica facesse a rispondere alle mie domande. “Ma ad esempio” gli chiedevo, “prima hai scritto ‘dio porfirio’, quanto ci hai messo a scriverlo?”. “Tre o quattro secondi. Ma se litigo con la tastiera che si scalibra di continuo è una rottura di balle e non riesci a fermare le idee che scappano.. Una parola la devo scrivere dieci volte bestemmiando il firmware… il firmamento. Allora a un certo punto me ne frego, se uno vuole capire mi capisce”.

E poi c’è il problema della posizione. Se la testa si muove, se ad esempio scivola sul cuscino, lui non può più comunicare. E non si tratta solo di scrivere poesie o facezie in chat con gli amici, ma anche – ad esempio – di chiedere aiuto in caso di vita o di morte. “Trovare la posizione sul letto ortopedico è una rottura fatta di mille aggiustamenti, perché devo essere dritto e centrato per scrivere. Se perdo la posizione…”

Se perde la posizione, oltre alle solite espressioni ingiuriose e irriverenti contro Dio, i santi e le cose sacre, arrivano in sostegno i badanti. Per trovare la posizione giusta ci mettono circa 10-20 minuti. “Prima di più, ora siamo migliorati”. Dario ha cercato di ottimizzare i tempi in tutti i modi: “Loro, i badanti, non parlano bene l’italiano. Per fare in fretta spesso usiamo delle abbreviazioni. Ad esempio BPLDL è “big pillow left down left” (cuscino grande sinistra sotto), RMROUT è “arm right out” (braccio destro fuori), HANDLIN è “hand left inside” (mano sinistra dentro), o ancora ARMLUP “arm left up” (braccio a sinistra) e così via”.

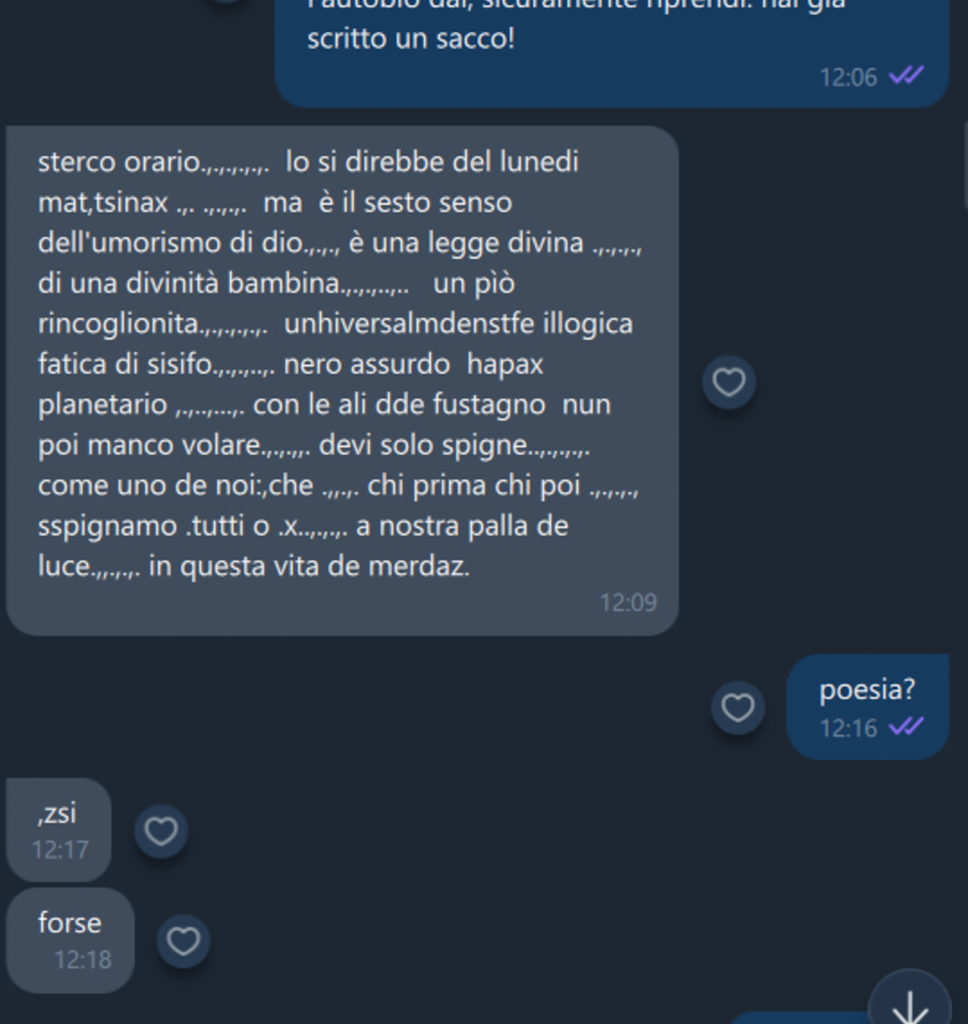

La sua scrittura è vorticosa, fatta di collage di varie lingue e dialetti, veneziano in primis, ma anche romanesco, napoletano, latino e parole inventate; il tutto a un ritmo indiavolato. Leggerlo è come regalare alle proprie sinapsi un giro sulle montagne russe, scendere, prendere un altro gettone e fare immediatamente un altro giro, prima che l’effetto passi del tutto. Questa elettricità che trasmette è scritta una lettera alla volta, con gli occhi, stando attento a calibrazioni, testa che scivola, possibili soffocamenti. Gli chiedo: “Cosa succede se hai un’intuizione per dei versi bellissimi… e non sei davanti allo schermo, oppure il computer si blocca?”. “Ai versi mi tocca mettergli le manette, è un casino, sai quando sei in dormiveglia che ti vengono quelle robe fantastiche che poi fatalmente perdi per pigrizia… ecco. Fino a un po’ di tempo fa era un vero problema perché il pensatoio creativo era il cesso. Ci stavo tre ore, mangiavo anche in cesso per ottimizzare gli spostamenti. Molte cose le scrivevo in testa, poi cercavo di raggrupparle in temi e organizzarle in maniera di aver delle parole chiave di richiamo per far riaffiorare il tutto. Ho scritto na roba su sta faccenda”.

Ed è, ovviamente, una poesia: “Lo scopo della vita / qualunque esso sia / basta uscire dal cesso / con una poesia”. Quando diceva che cercava di “trasformare questa merda in poesia” era metaforico fino a un certo punto. Nella sua autobiografia c’è un capitolo intitolato “pausa merda”.

Si racconta di una settimana passata con una diarrea continua. Com’è successo? Dario parla di “pura intuizione”, una di quelle cose da vero artista. “In realtà è tutta questione di tempismo, di saper stare sul pezzo e approfittare di quei rari momenti di grazia un po’ alla Isacco Newton, solo che al posto della gravità, si postula il secondo principio del pannolone stracolmo di Merdagora da Efeso”. Nonostante “la brillante idea di cagarmi addosso quindici volte” si dimostrerà forse non così brillante, lui continua a scrivere poesie, mentre ondate di merda arrivano a ripetizione. “Ormai dignità, pudore, imbarazzo, vergogna, sono tutte prerogative umane che da tempo ho abbandonato, trascendo me stesso la maggior parte del tempo rifugiandomi nel mondo delle idee, l’immanenza non mi riguarda più. Non sono qui, tranne quando costretto dal dolore o dal fastidio di dover interagire con l’esterno, mi tocca tornare alla realtà. Per il resto sono altrove, abito altri mondi da dove nessuno mi può sfrattare, nemmeno la morte”. Interviene Javed, uno dei suoi due badanti, ma ormai anche un amico, che vorrebbe pulirlo a tutti i costi. “No! Rispondo deciso attraverso il sintetizzatore vocale del computer – we clean later – gracchia baritonale la voce di Vittorio, quello che vive dietro la tastiera oculare”. In questa situazione assurda il pensiero di Dario è rivolto proprio al badante: “Se penso che Javed c’è venuto a piedi dal Pakistan per finire a pulire sto disastro merdizzato di relitto umano, provo più pena per lui che per me stesso. Ma lui non fa una piega, sembra non fargli schifo niente, è impermeabile all’orrore lui, perché c’è venuto a piedi dal Pakistan, e per uno così, la merda è solo un dettaglio”.

Con Javed Dario ha un bel rapporto. Tra loro parlano un inglese semplice, ma sta cercando di insegnargli anche l’italiano. La notte chiacchierano, a volte guardano film o video su Youtube, si prendono per il culo a vicenda. Un incontro bizzarro tra due persone molto diverse: un ateo veneziano e un pashtun mussulmano. Ma non sempre il rapporto con i badanti è stato privo di problemi. “I soldi non bastano. Spesso un malato di SLA si può permettere giusto un badante totalmente improvvisato che non sa parlare italiano o chiamare il pronto soccorso. Non sono preparati, vengono sovraccaricati di responsabilità e schiavizzati”. La SLA è un lusso che non tutti si possono permettere e la questione dei soldi è sempre di più un problema. Da vero poeta, Dario è rimasto spesso a secco di quattrini, anche ora. Alcuni suoi amici hanno organizzato raccolte di fondi, visto che i soldi che lo Stato dà ai malati non sono assolutamente sufficienti. In un post su Facebook Dario ha scritto così: “La questione è semplice nella sua atrocità, i soldi, a chi dare questi maledetti soldi, e qui scatta la polemica sulle priorità mentre la gente condannata ad un’esistenza devastata resiste al suicidio assistito per paura o perché spera in un miracolo della ricerca. Questi noi non hanno certo scelto di ammalarsi, ed essendo bisognosi di assistenza h24 spesso si trovano a mendicare per poter sopravvivere”.

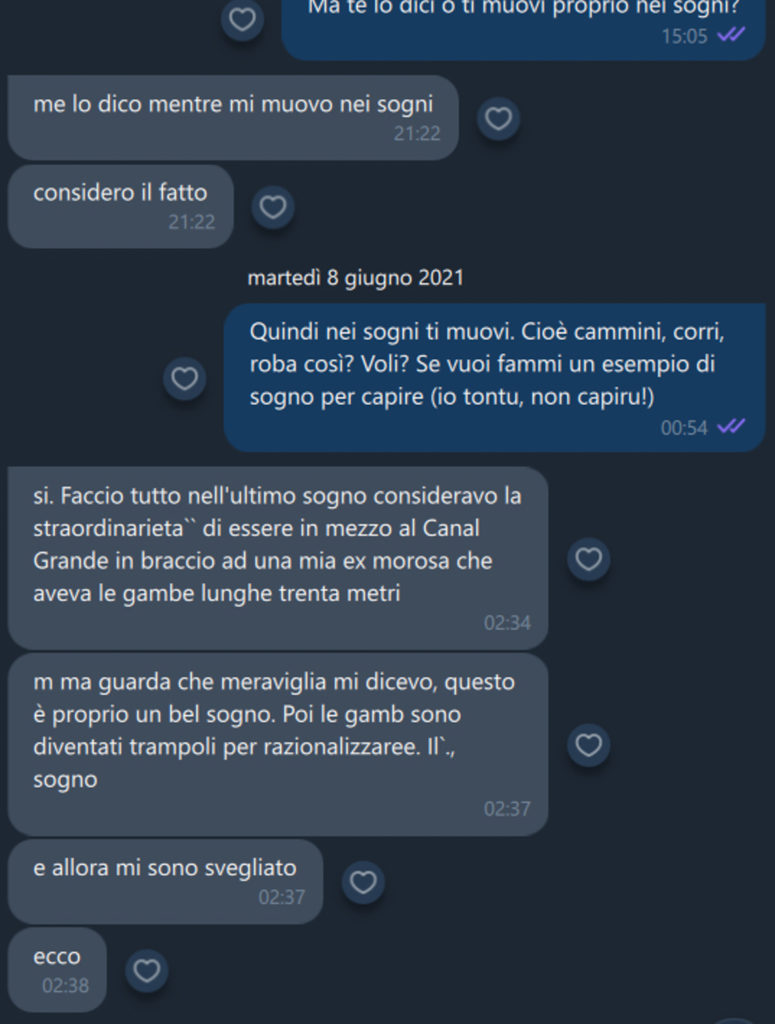

Quando Dario dice che “l’immanenza non mi riguarda più, non sono qui, tranne quando costretto dal dolore” mi vengono in mente immediatamente i sogni, dove si è qui e altrove allo stesso tempo. “Sogno spesso” mi dice. “A volte nel sogno mi dico che è bello muoversi, mentre mi muovo. I sogni sono un luogo dove esistere mi è ancora concesso. Nell’ultimo sogno consideravo la straordinarietà di essere in mezzo al Canal Grande in braccio ad una mia ex morosa che aveva le gambe lunghe trenta metri. Ma guarda che meraviglia mi dicevo, questo è proprio un bel sogno. Poi le gambe sono diventate trampoli per razionalizzare il sogno e allora mi sono svegliato”. E in sogno gli capita anche di cantare, cosa che in effetti fa anche da sveglio. Quando si astrae dal presente con la musica, gli capita di cantare dentro di sé, nel suo teatro interiore, ma non con la sua voce. “Canto spesso, quando ascolto arie poi è peggio. La voce non è come se fosse solo la mia, è una specie di archetipo, è la somma di tutte le voci e neanche una”. Una voce che io non ho mai sentito, oggi sostituita da Vittorio, il sintetizzatore vocale.

***

Quando Dario è sparito ho passato un paio di settimane a controllare la chat in attesa di un suo messaggio. Ero venuto a sapere che era stato ricoverato a causa di un’infezione. Una sera, dall’ospedale, mi manda una poesia a cui sta lavorando. Ma poi sparisce di nuovo. Ho il contatto di una sua parente, dunque mi faccio coraggio e chiedo che succede. Mi dà un sacco di dettagli ospedalieri terribili, si parla di un’infezione grave, Dario non è più in grado di respirare autonomamente; ma si dicono tutti ottimisti. Io penso all’eventualità che mi appare più ovvia. Ma poi ricordo anche che Dario parla spesso di morte ma non di morire, e allora anche io mi spingo ad essere ottimista. Segue un lungo silenzio dove ogni giorno guardo la chat per vedere l’ultimo accesso, ma lo stato indica “last seen a long time ago”. Brutto segno.

Diverse settimane dopo nella chat appare questo messaggio: “:-D:-/:'(ªªªªª[¥#@.com##{¥º§»§:-D_º]£º_:'(@}}@¥;-)£ }}.com\_}}.it]ªª:-/@@@”. “Evviva” rispondo. “Sei vivo!”. Dario replica con uno sticker dell’abbraccio. Gli chiedo se può comunicare. Risponde con dei cuoricini. Ne deduco che non può scrivere, ma è vivo e riesce a usare gli occhi. “Come va con l’infezione? Rispondi pure con uno sticker che cercherò di interpretare” e lui risponde con una ragazzina dall’espressione imbronciata, circondata da fiamme. Ok, ho capito. E poi, scompare di nuovo, ancora una volta. Il mio ottimismo auto imposto inizia a vacillare. Di nuovo silenzio. Mesi di silenzio assoluto dove ogni giorno penso che forse non parlerò mai più con lui. Finché, una sera di fine primavera, mi arriva un messaggio: “Passato tutto. Sto meglio. Mi ci vorrà un po per tornare al livoellodip hrima”. Dopo aggiungerà: “Mi davano tutti per spacciato. Ma mi son detto: no casso, decido io quando”. In effetti, tra quelli che lo davano per spacciato, c’ero pure io.

Gli chiedo dell’esperienza dell’ospedale, dove la morte l’ha guardato in faccia più volte e credo abbia intuito anche lei che di morire, Dario, non ne aveva nessuna voglia. Come c’era da aspettarsi, ha già trasformato quell’esperienza terribile in scrittura: “Questa volta sono cinque i mesi che non scrivo. Non ho potuto, sono stato segregato nei sevizi pubblici. È stata una cosa improvvisata senza premeditazione” scrive. “Un giro in ambulanza fa sempre la sua porca figura con un bell’effetto drammatico. In giro c’era sempre il Covid per fortuna, così le strade erano libere, infatti arrivammo in ospedale a velocità smodata purtroppo, perché un cambio di prospettiva fa sempre bene a uno che al massimo ne ha una di trenta centimetri davanti al computer. Assetato di cielo com’ero, nei pochi metri fino all’ambulanza, bevetti subito una pinta di nuvole”. Il testo descrive tutto quello che gli è successo nei mesi in ospedale, costantemente sul punto di morire, o di essere ammazzato, ovviamente nel modo più spassoso possibile. “Mi proposero di provare un catetere subclaviale spettacolare” racconta. Nonostante i problemi con le deglutizione – il motivo per cui aveva già da tempo un “tubo per mangiare da cui tutto ciò che entrava, usciva quasi direttamente” – si procurava dello zabaione di nascosto, che, introdotto clandestinamente in ospedale, riusciva a mangiare senza soffocare. A causa dell’aria condizionata gli vengono due bronchiti. Non il massimo, per uno che fatica a respirare: “Alla fine delle forti insistenze, una dottoressa dei Marine, riuscì a chiudere le bocche della ventilazione con giornali e tavole di legno, come Mac Gyver, quello che aggiustava tutto con uno stuzzicadenti e un po’ di dentifricio”. Ma è solo l’inizio.

Durante una Tac gli causano una frattura. “Quando vengono a ritirarmi, restano sorpresi dalle lacrime di dolore. Non capiscono cosa sia successo e mi rimettono sul letto girandomi sulla spalla rotta. Perfetto. Mi viene da vomitare dal male, ma non posso perché soffocherei. È stato bellissimo, ne è valsa la pena. Quando finalmente riesco a raccontare l’accaduto fanno facce inorridite e sono tutti convinti della necessità di una denuncia. Io no, sono stato fortunato, avrò qualcosa da raccontare per anni”. Poi, tra continui rischi di soffocamento, arriva un’altra infezione. “Di quel periodo ricordo solo i sogni. Fu una guerra onirica surrealista”. Sogna anche di essere morto. “Nessuno sa, in effetti, come mai io non sia morto. Trentotto chili di disperazione persa, tutti i dottori mi davano per spacciato. Potevo finirla lì e invece niente. Una furiosa voglia di vivere mi legò di nuovo a questo straccio di esistenza terribile”. Dopo tanti mesi in ospedale torna a casa. “Avevo fatto le gattarigole alla morte e mi era andata bene. Una volta a casa vivevo avvolto nel limbo dei sopravvissuti. Cose come relazionarsi con il mondo erano difficili e ingarbugliate dalla lanuginosità delle coltri che permeavano la realtà e che si ispessivano ad ogni mio tentativo di attraversarla”.

***

Avevo proposto a Dario di andarlo a trovare subito, all’inizio della nostra conversazione. A quella domanda non aveva risposto, in un anno abbiamo parlato di molto altro, di poesia, musica, di quanto faccia ridere la lettera U, e lui è stato molto occupato: è stato in ospedale dove non è morto, ha scritto tonnellate di poesie, e pure io penso di aver fatto qualcosa nel frattempo. Ma una sera, esattamente un anno dopo il primo tentativo, gli faccio di nuovo quella domanda. Eravamo rimasti qua, a quel lungo percorso che, tra onde radio, segnali elettrici e segnali luminosi, attraversando nuvole, terra e acqua, arrivava sullo schermo di casa sua, davanti ai suoi occhi, in forma di “Ciao Dario, posso venire a trovarti?”.

Cos’è successo dopo? Più o meno questo. I motoneuroni ancora funzionanti hanno portato a rotazioni dei globi oculari di Dario. Queste rotazioni sono rese possibili da diversi muscoli che abbiamo intorno agli occhi. E grazie a questi muscoli gli occhi di Dario si muovono e scansionano in una frazione di secondo il mio messaggio. Sappiamo che il processo di lettura procede per salti e pause: gli occhi analizzano alcuni caratteri velocemente, soffermandosi su alcuni punti chiave. Queste pause sono necessarie anche per inquadrare una parola allineandola al meglio con l’area più sensibile dell’occhio, il centro della retina, che si chiama fovea. È qui che avviene l’analisi dettagliata degli stimoli visivi. Il cervello gestisce gli spostamenti dello sguardo su ciò che valuta realmente importante in quel momento. Se ad esempio Dario, mentre legge il mio messaggio in chat, vede con la coda dell’occhio – l’area para-foveale – un pony che attraversa la sua stanza, è molto probabile che distoglierà lo sguardo dallo schermo e inquadrerà con la fovea l’adorabile cavallino. Ma, non essendoci microequini in casa, più probabilmente valuterà come importante il mio messaggio in chat e in particolare la parola “trovarti”, parola in cui l’esplorazione visiva si fisserà un po’ di più (300 millisecondi, più o meno), il tempo necessario ad acquisire le informazioni necessarie. Per fare tutto questo intervengono diverse aree del cervello in maniera sinergica: quelle che si occupano della programmazione e controllo del movimento, la scelta della posizione o dell’oggetto di interesse, la coordinazione dei muscoli extraoculari. Una volta che l’immagine viene formata e in parte già elaborata dalla retina, si trasforma in una serie di segnali elettrici, che vengono inviati al cervello attraverso il nervo ottico per essere interpretati e rielaborati dalle regioni cerebrali deputate, come la corteccia visiva, chiamata anche Area 17. Il nervo ottico di fatto è una continuazione del sistema nervoso centrale ed è costituito da fibre ottiche: non lunghe migliaia di chilometri come i cavi di Internet, ma solo circa cinque centimetri, visto che occhio e cervello sono molto vicini.

A questo punto, dopo la conversione degli stimoli luminosi in informazioni neurali, il cervello codifica il pacchetto di dati arrivato, ed elabora una risposta. Sempre grazie ai muscoli extra-oculari, Dario muove gli occhi, sceglie due singole lettere sullo schermo a infrarossi e circa due secondi dopo la domanda “Ciao Dario, posso venirti a trovare?”, sul mio telefono a 850 chilometri di distanza appare la risposta: “Sì”. E io compro un biglietto per una cittadina veneta che non avevo mai sentito nominare.

“È a cinque minuti dalla stazione… sempre dritto”, queste le indicazioni. Da fuori riconosco il civico, una casa a pian terreno; vedo una finestra con le ante socchiuse, seminascosta da un oleandro in fiore. Dev’essere la finestra che Dario considera trascurabile. Fuori c’è il sole, passano due ragazzine che ascoltano musica che non conosco mentre parlano di come si è comportato male un loro amico il giorno prima. Vedo passare anche un paio di persone in bici, vecchie signore con i cani, ogni tanto qualche automobile. In effetti non c’è granché da guardare. Sono in leggero anticipo, per cui fisso la finestra socchiusa e controllo più volte l’orologio. Poi, attraverso la strada e suono il campanello. Apre la porta un ragazzo, Giovanni, che intuisco essere uno dei badanti di Dario.

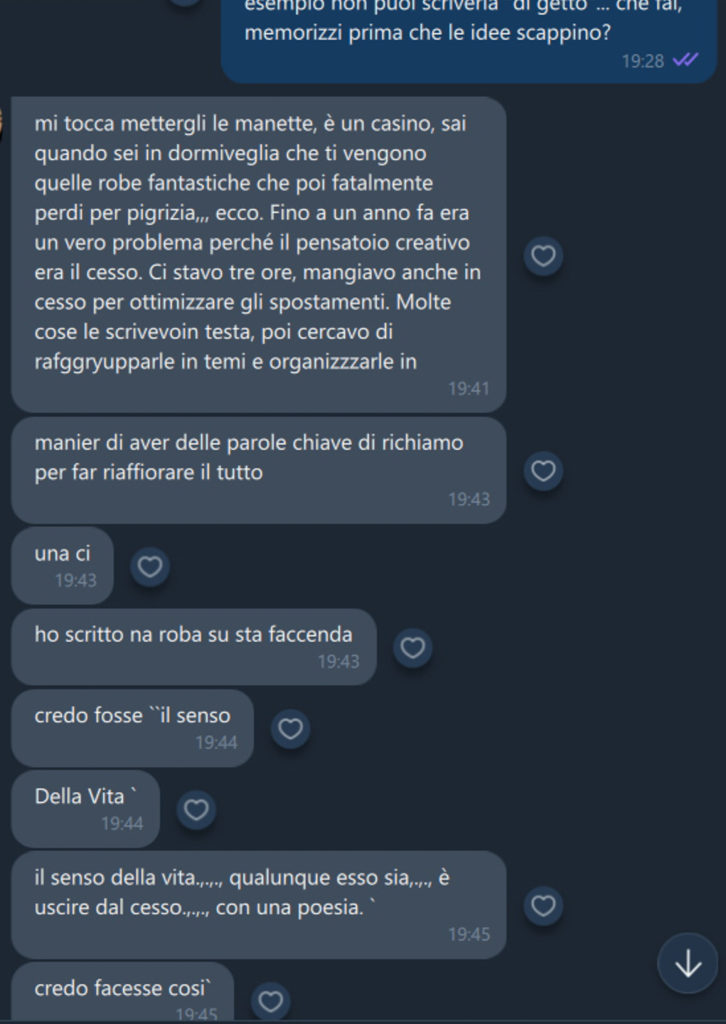

Non so perché mi immaginavo di dover aspettare in una sorta di sala d’attesa, magari qualche minuto, poi magari fare delle scale, passare attraverso diverse stanze; invece immediatamente Giovanni, con la porta d’ingresso ancora spalancata sulla strada, apre una porta scorrevole e mi fa cenno di entrare. Al centro della stanza c’è Dario sul letto, le luci sono tenui, in totale contrasto con il forte sole all’esterno, e c’è un piacevole fresco dato dall’aria condizionata. Dario solleva lievemente le sopracciglia in segno di saluto. Dalle lenzuola sbuca solo la testa, accuratamente posizionata su vari cuscini in modo da essere allineata al visore oculare di fronte a lui. Non vedo nessun’altra parte del corpo.

“Beh, finalmente ci vediamo” dico. Vedo un abbozzo di sorriso, esattamente quel “ridere dentro la maschera” che mi aveva descritto, un po’ come quando si cerca di trattenere una risata. Sono un po’ impacciato, ma mi sembra di aver esordito bene: almeno non ho chiesto come stai. A dire la verità avevamo parlato in passato, in chat, della domanda “come stai?” e aveva risposto così: “Devo portare pazienza perché in fondo è una innocente formula rituale di cortesia, anche se a volte mi infastidisce perché come vuoi che cazzo stia uno con la SLA? E mi appesantisce il rispondere perché mi tocca pensare alla mia situazione qua, mentre la maggior parte del tempo cerco di essere altrove”. Ma adesso siamo entrambi qua, niente chat, niente fibra ottica, niente stickers. Ci possiamo guardare negli occhi per la prima volta.

Mi colpiscono subito la barba ben curata e lo sguardo forte e intenso. Vedo i suoi occhi muoversi, mentre sto in piedi imbambolato e mi guardo intorno, osservo vari cassetti con un sacco di dispositivi medici, macchinari che ignoro, tubi, cavi, flebo, e il murale di una persona sdraiata su una nuvola dipinto sulla parete sopra il letto. Dopo un paio di secondi di silenzio, in cui l’unico rumore è quello del respiratore collegato alla trachea di Dario, la voce del sintetizzatore vocale mi dice: “Siediti sulla poltrona”.

Mi siedo a fianco a lui, osservo le lettere che sullo schermo davanti ai suoi occhi si illuminano quando le sceglie per comporre le parole che il sintetizzatore vocale poi legge. Non usa gli spazi, scrive tutto attaccato, per risparmiare tempo. Non avevo mai pensato alla fatica che facesse quando parliamo a distanza in chat, o quando scrive le poesie, con tutti quegli spazi, quegli a capo. Per lo stesso motivo usa la K al posto del CH, perché è più vicina alle altre lettere che gli servono più frequentemente e perché è un carattere invece di due, quindi meno tempo, maggiore velocità. È una comunicazione in tempo reale, ma con una leggera differita, quasi come se parlassimo in chat ma nella stessa stanza. All’inizio è strano, poi ci si abitua e si può chiacchierare normalmente. Dario non è certamente nella voce del sintetizzatore, a cui non a caso ha dato un nome, Vittorio, per separarlo ancora di più da sé. È più nelle parole che usa, nel sorriso leggero, appena accennato ma allo stesso tempo espressivo e luminoso, e nello sguardo così vivace.

Parliamo per alcune ore. Finalmente possiamo chiacchierare a pochi centimetri l’uno dall’altro. Noto una mosca che svolazza nella stanza. Ogni tanto gli si poggia sulla faccia. “Non ti dà fastidio?” chiedo. Qualche secondo di silenzio, le lettere che una alla volta diventano arancioni, poi la risposta: “Mi fa compagnia. Quando mi entra nel naso invece mi fa incazzare”.

Quando me ne vado ho la sensazione che avremmo potuto parlare ancora per diverse ore. E questa sensazione non ce l’ho solo io; appena arrivo in albergo ci scambiamo dei messaggi e scopriamo di avere avuto entrambi le stesse paranoie: lui aveva paura di annoiarmi, io avevo paura che si stancasse. Potevo restare di più, potevamo parlare ancora. Dario conclude così: “Vabbè, facciamo che la prossima volta vengo io da te”.

[Questo reportage ha una veste grafica speciale. E – in qualche modo – anticipa un progetto a cui abbiamo iniziato a lavorare e che, pian piano, vi sveleremo nei prossimi mesi.

Intanto, buona lettura]

Apro la chat e invio un messaggio, e questo è più o meno quello che succede: un pacchetto di dati dall’app sul mio telefono viene codificato fino a diventare bit, che equivalgono a segnali elettrici, una serie di 0 e 1. I bit vengono trasferiti in forma di onde radio all’antenna cellulare più vicina a me, probabilmente quella che vedo ora fuori dalla finestra, sulla collina di fronte. Da qui i dati arrivano alla grande autostrada sotterranea e sottomarina che è Internet: circa 800.000 chilometri di cavi che attraversano i continenti e i fondali degli oceani e che portano informazioni da una parte all’altra del pianeta: da analisi mediche, foto di tramonti, messaggi d’amore, a transazioni finanziarie e meme di gatti. Adesso il mio messaggio viaggia criptato sott’acqua in forma di segnali ottici dentro filamenti polimerici e vetrosi. La fibra ottica. Poi esce dal mare e torna sulla terra, e arriva a uno dei centinaia di server del servizio di chat che sto usando, da qualche parte nel pianeta. Il server, che non è altro che un computer, riceve questi bit, gentilmente li decodifica e invia un segnale di conferma di ricezione; a me appare una spunta, vuol dire che il messaggio è arrivato da qualche parte. Il server immagazzina il messaggio e a quel punto lo inoltra al nodo successivo, finché non arriva al destinatario, un poeta che abita in una cittadina veneta a circa 850 chilometri da casa mia, di nuovo in forma di onde radio e impulsi elettrici: ancora 0 e 1. Quando succede questo a me appare un secondo segno di spunta: il messaggio è arrivato all’app del destinatario e posso iniziare ad aspettare la risposta.

Il tutto avviene in meno di un secondo. Così al poeta, che in quel momento si è appena svegliato, appare sullo schermo il mio pacchetto di bit decodificati: “Ciao Dario, posso venire a trovarti?”. E qui comincia la parte faticosa.

***

“Oh mhicrocavvallo”, inizia così un’ode amorosa sull’innamoramento interspecie nei confronti di un “pony fassinoso”. Tra le centinaia di poesie che Dario Meneghetti ha scritto negli ultimi anni, questa è la prima che ho letto e resta una delle mie preferite: “Bachiamoci in bocca / mostriamo alli amici / facciamoli vedere / quanto siamo felici […] Ma lo devo pure urlare / in faccia a ‘sta ggente / che l’amore tra umagni / è robba da gnente”. Commuoversi e ridere allo stesso tempo, spesso senza sapere perché, riassume abbastanza il mondo poetico di Dario Meneghetti.

Altrove, quando non ci sono pony di mezzo, l’amore è disperato e metaforico, come nella terribile “Alba”: “Alba che sei la mia donna / abbi pietà / scagliami oltre l’indecenza / di questo insulso dolore / lontano dal linciaggio del tempo / che oggi grande è il bisogno”. L’Alba di cui parla è una figura femminile, quella luce che mette termine alla notte. E la poesia si conclude così: “Caduto in ginocchio / riempio la bocca di neve. / Alba che sei la mia donna / la neve si scioglie / come io vorrei sciogliermi in te. / Alba se sei la mia donna / portami via, / abbi pietà di me”.

Quando ho cominciato a parlare con Dario, la notte mi mandava i versi che scriveva per chiedermi pareri sulla versione migliore. Di questa “Alba” ne ho sette versioni diverse, ma penso che lui ne abbia scritto di più. Io, giusto per darmi un tono, riflettevo un po’ per poi dirgli “secondo me funziona di più la terza”, ma così, a caso. In realtà le trovavo tutte belle. Di sicuro non potevo restare indifferente a versi come “Caduto in ginocchio / riempio la bocca di neve”.

Parlare in chat, parlare di poesie, era l’unico modo di avere un contatto con lui. Dario, assieme ad alcuni amici, ha fondato una rivista, L’Imbranauta, che si presentava come “il funerale della letteratura”, ha scritto racconti e componimenti e pubblicato diverse raccolte di poesie; ma non lo vedrete ai reading né alle presentazioni dei suoi libri, e nemmeno ai festival dove le sue poesie vengono lette. E non rilascia interviste. Quindi conoscerlo da vicino non sembrava un’impresa facile. Le prime informazioni che ho avuto su di lui erano di persone che l’avevano conosciuto. Una cugina: “Mi ricordo una volta, ero andata a trovarlo a Venezia in piena estate. Camminava come un treno aprendosi un varco tra i turisti senza chiedere permesso, anzi semmai imprecando in veneziano se aveva fretta”.

Un suo amico: “Lo ricordo buttarsi di testa, come un tonno, sui sacchi delle immondizie per strada e fare lui stesso il sacco! Cantava sui gradini della Fenice, dopo qualche bicchiere di vino, con il pathos di una prima alla Scala. Ha rotto i confini tra quello che era pensabile e impensabile”.

Una volta in chat gli ho chiesto cosa si vedeva da casa sua e mi ha risposto così: “Lo schermo del computer. Il resto è trascurabile”. Certo, nella sua stanza c’è una finestra che vede con la coda dell’occhio, mi ha spiegato; ma a quanto pare non c’è niente di interessante da guardare. La vera finestra che gli interessa è lo schermo del computer, dove può scrivere le poesie. Lo schermo è la sua interfaccia con la vita, quella “realtà parallela dei pixel, dove in qualche maniera posso esistere anch’io come gli altri. Ora che più che visto, preferisco essere immaginato”.

Nelle sue poesie ci sono spesso versi che alludono a una condizione di prigionia. In una intitolata “A me stesso” sta scrivendo direttamente “dalla mia prigione di carne”. In un’altra è ancora un prigioniero: “sgranando i giorni / come perle del rosario / invento il mondo / rinchiuso / nella mia piccola Auschwitz”. Le emozioni ci sono, ma “sono dinamite bagnata / che dorme nel fondo”. Il mondo fuori è ricordo, dolore, o qualcosa di totalmente trascurabile, come la finestra di casa sua. Oppure, ancora, qualcosa di molto divertente. Ad esempio un microcavallo. Ma il dentro viene descritto così: “la sala è vuota / è solo jazz / solo nella mia mente”. Prigioni, sale vuote, campi di concentramento, ma anche l’immagine della trincea, situazione liminare tra esterno e interno, come nell’omonima poesia che si conclude così: “gutta cavat lapidem, per dio / peccato che la lapide / stavolta sono io”.

Nelle sue poesie si parla spesso di morte, ma non di morire: questo mai. “Che stupido sbaglio la morte / tanta fatica per niente / è troppo comodo morire / troppo stupido” […] / i cani della pioggia non bagneranno la mia tomba”. Su questo Dario è irremovibile: “niente deve finire / tutto deve ancora cominciare / post fata resurgo / mattino dentro mattino / tinto d’assurdo”. E a chi gli chiede come fa a vivere non sa rispondere, dice, per poi invece incidere su pixel i seguenti versi: “rispondendo di esistere / con il mio furibondo / piacere di vivere”.

Quando gli ho chiesto se vorrebbe morire mi ha risposto “No”. Dopo qualche minuto – siamo sempre in chat – ha aggiunto: “Siamo ben lontani dalla soglia. L’ho già vista”. Poi un giorno mi ha mandato un file enorme, centinaia di pagine, la sua autobiografia, il racconto della sua vita finora. Una serie di avventure picaresche ai limiti dell’assurdo – in realtà, spesso, ben oltre questi limiti – di un gruppo di giovani, lui e i suoi amici imbranauti, in una Venezia perennemente notturna, tra sbronze colossali, risse, continue cadute in acqua, scherzi atroci, abitazioni di parenti elegantemente distrutte da rave improvvisati, riviste letterarie nate in osterie, storie d’amore strazianti e continui e spassosi disastri annunciati.

Il libro è ambientato in gran parte negli anni ’90, quando ancora i giovani veneziani aggredivano la città bevendo e cantando e soprattutto bevendo, e in piena notte si poteva incontrare un giovanissimo tenore sotto l’effetto di funghi magici cantare a squarciagola, in mutande, qualche aria ottocentesca, abbracciato a una statua della quale si era perdutamente innamorato. Quell’eroico cantore ovviamente era lui, Dario. Ci sono pagine tragiche e molto, molto divertenti sulle sue avventure notturne con un barchino nei canali veneziani, tra mangiate pantagrueliche, bestemmie altrettanto abbondanti, viaggi comici, feste dove si rischiava la vita, pericolose arrampicate su antichi palazzi veneziani e moltissimi posti dove cadere. Questa vita in bilico non era solo metaforica, le cadute di oggetti animati e inanimati a Venezia erano molto frequenti. Una volta gli ho chiesto l’elenco degli oggetti caduti in acqua – a parte il suo corpo che, a quanto ho capito, si trovava più spesso in acqua che sulla terraferma – e mi ha risposto con un elenco: “Tre skateboard, trecentoventisette palloni, tre o quattro paia di occhiali, idem per i cellulari, almeno una dozzina di volte la dignità, e una camicia”.

L’amore che Dario ha per la Venezia di quel periodo è pari all’amarezza che ha per la Venezia di oggi. “È diventata invivibile verso il duemilacinque” spiega. “La pendenza verso lo sfacelo sociale è diventata sempre più ripida, poi come fanno tutte le discese l’accelerazione accumulata si è trasformata in frana. Da un momento all’altro un tracollo verticale. L’ho capito un giorno che sono andato a fare colazione verso la stazione ferroviaria e mi sono visto arrivare una muraglia di turisti tutta compatta e interminabile, come se fosse sbarcata la razza umana dalla giganave sul nuovo pianeta luna park”.

In una poesia descrive Venezia come “un’orchestra senza orchestrali, / suonata da un pubblico di sordi: / il teatro è sempre pieno, / ma il pubblico è triste”. In un’altraconclude così: “veneziano c’è chi lo nasce / e io lo fummo per scelta / perché amo tutto de ‘sta città, / pure ‘a puzza ca infetta / che oltre se stessa è stata civiltà, / un paradiso in mutande / nu cesso divino / unito al mondo da un ponte cretino”.

Prima di essere il poeta che conosco, Dario è stato un tenore dalla voce bella e potente. Se lo ricordano ancora i passanti che hanno avuto la fortuna di assistere ai suoi concerti improvvisati nel cuore della notte, non sempre con tutti i vestiti addosso, ma anche gli spettatori di alcuni prestigiosi teatri italiani, fra cui Bologna e ovviamente La Fenice di Venezia. Il racconto dell’incendio del 1996, visto da Dario da pochi metri, è una delle parti più strazianti del libro, dove si percepisce forse il vero amore di Dario: la musica. Mi spiega che ne ascolta anche otto ore al giorno. “Quando scrivo mi aiuta. Però ad un certo punto non sento più niente. Va bene qualsiasi musica, sono su altro pianeta. È un piccolo stato di trance, imparare ad astrarsi è vitale. Intendo anche senza musica: è essenziale, se non vuoi impazzire”. “E tu hai rischiato spesso di impazzire?”. “Non molte volte per fortuna, sono abile con le evasioni”.

Ho chiesto a Dario com’è avvenuto il passaggio dalle poesie “divertenti” a quelle più “serie” e la risposta è un po’ spiazzante: “Beh ora scrivo sempre da sobrio, non è una cosa trascurabile. Poi ho accumulato più esperienza cercando di mantenere tutte le mie prerogative”. Questo mantenere le prerogative si traduce in una perfetta convivenza del comico con il tragico: dopotutto l’uno non potrebbe esistere senza l’altro. In lui coesistono costantemente. “Scrivere mi aiuta a convertire la merda in poesia, ma non voglio smuovere gli animi a compassione facendo bandiera del mio male, la sola idea mi ripugna. Tra le alternative che questa vita mi offre, lo scrivere è la migliore. Mi è sempre piaciuto, ma ora è qualcosa più che un hobby. È un gioco meraviglioso nel quale ritrovo la mia umanità. Posso esistere”.

Anche per questo, credo, Dario tiene molto alla sua autobiografia. Più che viverla per raccontarla, nel suo caso è corretto capovolgere i termini: raccontarla per vivere. Finché sta scrivendo, sta vivendo. Quando un giorno gli ho chiesto se, tra una poesia e l’altra, stava andando avanti con l’autobiografia, mi ha risposto seccamente: “Devo”. Mi aggiornava spesso sulle nuove poesie, io gli raccontavo di me, oppure gli facevo delle domande a cui lui non solo dava una risposta ma anche una poesia, poi un giorno è sparito, ha smesso di rispondere. Non è stata affatto una sorpresa. Fin dall’inizio avevo messo in conto che sarebbe potuto capitare. Sapevo che un giorno, un giorno qualunque, non avrebbe più risposto e che di lui mi sarebbero rimaste solo le poesie, l’autobiografia e la cronologia della chat.

***

Fin qua non ho detto com’è successo che un promettente tenore, colto e vulcanico, non abbia fatto carriera nei teatri e si sia chiuso in casa a scrivere poesie trovando del tutto “trascurabile” la finestra di camera sua. Il motivo sono i motoneuroni, cioè i neuroni responsabili del movimento. Quelli di Dario a un certo punto hanno smesso di funzionare. È successo circa una decina d’anni fa. All’inizio non poteva più usare le mani e ha imparato a scrivere con il naso: “Hai presente le galline quando beccolano il cibo da terra? Ecco. Io col naso facevo uguale però sulla tastiera del telefono. Ero diventato velocissimo”. Poi si è ritrovato in sedia a rotelle, e nel giro di pochi anni più nulla, niente voce, i movimenti possibili si sono ridotti al minimo. Non può parlare né mangiare, può solo muovere gli occhi. Sclerosi laterale amiotrofica. Al momento non esiste una cura.

Abbiamo affrontato subito l’argomento, quando gli ho detto che volevo scrivere di lui: “Purtroppo la SLA getta un’ombra fastidiosa su tutto quello che sono” mi ha detto. “Di certo non voglio nasconderla, ma non voglio nemmeno teatralizzarla”. Capivo cosa intendeva. Quando mi ha detto che era d’accordo nel raccontare la sua attività di poeta, ma “senza essere raccontato come ‘il poeta con la SLA’” l’ho prontamente rassicurato: “Il poeta con la SLA sarà esattamente il titolo dell’articolo, Dario”. Mi ha risposto con l’emoticon della risata.

Nell’autobiografia racconta di quando, dopo l’ennesima elettromiografia (“un rito voodoo dove la bambolina ero io”), un dottore, nel tentativo di confortarlo, gli ha detto che poteva scrivere un libro con gli occhi. “Guardi Stephen Hawking, ha scritto bei libri”. Dario pensa che il dottore abbia ragione, però: “Capivo l’imbarazzo, ma quella frase era un bicchiere di sabbia all’assetato: Sì ma io non so scrivere, faccio il cantante io, non sono mica un genio della fisica porca puttana, avrei voluto urlare, ma la lingua era ormai un hamburger stracotto e bofonchiare il mio disappunto con il futuro che mi si prospettava mi pareva stupido almeno quanto l’infelice uscita del dottore. L’unica cosa che resta da fare in questi casi è rifiutarsi di essere seri, tanto a cosa serve”.

Da un paio d’anni per comunicare usa un tracciatore oculare che comanda con lo sguardo. Davanti a sé ha uno schermo touch-screen con luci infrarosse che generano sulla superficie della cornea dei riflessi calcolando la direzione dello sguardo a partire dalla posizione relativa della pupilla. Grazie a questo strumento Dario può scrivere con gli occhi. A volte capita che non funzioni e che vada ricalibrato. “Per uno come me che ci scrive poesie e libri è una rottura. Ho una velocità che il computer non sopporta. Dopo un po’ va in crisi e scrivere con fluidità è impossibile. Il brutto è quando hai un’intuizione e non puoi scriverla subito oppure puoi ma devi riavviare e aspettare cinque minuti. Pensa all’autobiografia. Contando che spesso scyrivo tre volte la stessa pariola è come avessi script scritto mille pafghine, dioporccoqqwq. Ecco, sta partendo lad calibraszionej a dopo”.

Queste difficoltà hanno anche i loro risvolti creativi. Un errore di battitura diventa l’occasione perfetta perché il testo vada in un’altra direzione, come in una sorta di ipnotica scrittura generativa che prende forma man mano che viene scritta, senza meta, in maniera apparentemente casuale, trascinando il cervello del lettore in luoghi dove non era mai stato. Come nella poesia “M’illud…”, che comincia così: “Mlnlnlluminol… / nimillulido… / nell’umido del cesso / m’illumido d’incenso / illumido Vincenzo”.

A dire il vero, quella dell’imprevisto linguistico è una strada che Dario percorreva già da anni, molto prima della malattia: “Ho sempre giocato con le parole. Gli errori fanno sempre parte di quel gioco. In poesia i colti li chiamano idioletti, io non so. La dissoluzione della sfera semantica, come diceva uno che non mi ricordo più, è approdata alle sue estreme conseguenze. Destrutturata plasmata, deconcettualizzata stritolata, ridotta a puro suono. La parola è pongo nelle mani di un bambino, il pensiero dietro al gioco è che non c’è pensiero. Un rigoroso sabotaggio della lingua che sconfina nella musica. Il modulo espressivo è lo stesso di prima perché ho pestato la testa quand’ero piccolo. La SLA non c’entra un casso”.

A parte il microcavallo, tra i suoi primi testi che ho letto c’erano i componimenti pubblicati sulla rivista L’Imbranauta. Ricordo in particolare una serie di colloqui immaginari di persone che volevano essere assunte da Amazon, cose come questa: “Lavoro a grati io! Ci corro io al progresso! No a grati no perché batti la fiacca. Scudissiami! Meteme il zucaro nel radiatroie, sgonfiame i pnumatachi, tamponami! Smettila, cosa c’entra, lavora e taci. Sarò il tuo stop all’ora di punta…! Mi Amazon di lavoro!”. E ancora: “Ciao, sono Cubo Di Rubik! Prima ero disordinato, ma adesso lavoro come stufa a pellet alla Amazon Cuba Libre! È un cocktail celeste, ad asporto. Sono uscito da un brutto periodo: lavoravo per Deliveroo, la app che ti porta a casa i digeridoo. Con la bici sono andato addosso a un multiarticolato e quindi avevo qualche problema di lettura. Adesso prendo la pensione come discalculico”. E ancora: “Hello gais! Mai neim is Franco. Compass Franco. Mi consumer un po’ di all. Ai laik buy tut. I teik na sc’inca e one botton bat ai compr everi body. Alor mi assum amazon laik pozz pagà all mai laif a sbregacambial”. Una lingua che per raccontare l’assurdo usa l’assurdo, e dice la verità.

“Sono caduto nel paiolo dell’idiozia come Obelix in quello della forza, poi ho ricominciato con costanza dopo la malattia perché prima l’impulso espressivo lo sfogavo col canto. Poi l’uso delle mani è stato il primo stadio, per cui sono passato in breve tempo al naso. Con gli occhi ovviamente è meno spontaneo, meno immediato. Poi con l’andare del tempo il gap si è livellato. E ora è diventato quasi normale tranne quando smadonno perché la tastiera sscriveil cassoche vuole”.

Lo sanno bene le divinità in cielo, che Dario ha evocato più spesso dei tecnici dell’assistenza del computer. Mentre parlavo in chat con lui cercavo di capire quanta fatica facesse a rispondere alle mie domande. “Ma ad esempio” gli chiedevo, “prima hai scritto ‘dio porfirio’, quanto ci hai messo a scriverlo?”. “Tre o quattro secondi. Ma se litigo con la tastiera che si scalibra di continuo è una rottura di balle e non riesci a fermare le idee che scappano.. Una parola la devo scrivere dieci volte bestemmiando il firmware… il firmamento. Allora a un certo punto me ne frego, se uno vuole capire mi capisce”.

E poi c’è il problema della posizione. Se la testa si muove, se ad esempio scivola sul cuscino, lui non può più comunicare. E non si tratta solo di scrivere poesie o facezie in chat con gli amici, ma anche – ad esempio – di chiedere aiuto in caso di vita o di morte. “Trovare la posizione sul letto ortopedico è una rottura fatta di mille aggiustamenti, perché devo essere dritto e centrato per scrivere. Se perdo la posizione…”

Se perde la posizione, oltre alle solite espressioni ingiuriose e irriverenti contro Dio, i santi e le cose sacre, arrivano in sostegno i badanti. Per trovare la posizione giusta ci mettono circa 10-20 minuti. “Prima di più, ora siamo migliorati”. Dario ha cercato di ottimizzare i tempi in tutti i modi: “Loro, i badanti, non parlano bene l’italiano. Per fare in fretta spesso usiamo delle abbreviazioni. Ad esempio BPLDL è “big pillow left down left” (cuscino grande sinistra sotto), RMROUT è “arm right out” (braccio destro fuori), HANDLIN è “hand left inside” (mano sinistra dentro), o ancora ARMLUP “arm left up” (braccio a sinistra) e così via”.

La sua scrittura è vorticosa, fatta di collage di varie lingue e dialetti, veneziano in primis, ma anche romanesco, napoletano, latino e parole inventate; il tutto a un ritmo indiavolato. Leggerlo è come regalare alle proprie sinapsi un giro sulle montagne russe, scendere, prendere un altro gettone e fare immediatamente un altro giro, prima che l’effetto passi del tutto. Questa elettricità che trasmette è scritta una lettera alla volta, con gli occhi, stando attento a calibrazioni, testa che scivola, possibili soffocamenti. Gli chiedo: “Cosa succede se hai un’intuizione per dei versi bellissimi… e non sei davanti allo schermo, oppure il computer si blocca?”. “Ai versi mi tocca mettergli le manette, è un casino, sai quando sei in dormiveglia che ti vengono quelle robe fantastiche che poi fatalmente perdi per pigrizia… ecco. Fino a un po’ di tempo fa era un vero problema perché il pensatoio creativo era il cesso. Ci stavo tre ore, mangiavo anche in cesso per ottimizzare gli spostamenti. Molte cose le scrivevo in testa, poi cercavo di raggrupparle in temi e organizzarle in maniera di aver delle parole chiave di richiamo per far riaffiorare il tutto. Ho scritto na roba su sta faccenda”.

Ed è, ovviamente, una poesia: “Lo scopo della vita / qualunque esso sia / basta uscire dal cesso / con una poesia”. Quando diceva che cercava di “trasformare questa merda in poesia” era metaforico fino a un certo punto. Nella sua autobiografia c’è un capitolo intitolato “pausa merda”.

Si racconta di una settimana passata con una diarrea continua. Com’è successo? Dario parla di “pura intuizione”, una di quelle cose da vero artista. “In realtà è tutta questione di tempismo, di saper stare sul pezzo e approfittare di quei rari momenti di grazia un po’ alla Isacco Newton, solo che al posto della gravità, si postula il secondo principio del pannolone stracolmo di Merdagora da Efeso”. Nonostante “la brillante idea di cagarmi addosso quindici volte” si dimostrerà forse non così brillante, lui continua a scrivere poesie, mentre ondate di merda arrivano a ripetizione. “Ormai dignità, pudore, imbarazzo, vergogna, sono tutte prerogative umane che da tempo ho abbandonato, trascendo me stesso la maggior parte del tempo rifugiandomi nel mondo delle idee, l’immanenza non mi riguarda più. Non sono qui, tranne quando costretto dal dolore o dal fastidio di dover interagire con l’esterno, mi tocca tornare alla realtà. Per il resto sono altrove, abito altri mondi da dove nessuno mi può sfrattare, nemmeno la morte”. Interviene Javed, uno dei suoi due badanti, ma ormai anche un amico, che vorrebbe pulirlo a tutti i costi. “No! Rispondo deciso attraverso il sintetizzatore vocale del computer – we clean later – gracchia baritonale la voce di Vittorio, quello che vive dietro la tastiera oculare”. In questa situazione assurda il pensiero di Dario è rivolto proprio al badante: “Se penso che Javed c’è venuto a piedi dal Pakistan per finire a pulire sto disastro merdizzato di relitto umano, provo più pena per lui che per me stesso. Ma lui non fa una piega, sembra non fargli schifo niente, è impermeabile all’orrore lui, perché c’è venuto a piedi dal Pakistan, e per uno così, la merda è solo un dettaglio”.

Con Javed Dario ha un bel rapporto. Tra loro parlano un inglese semplice, ma sta cercando di insegnargli anche l’italiano. La notte chiacchierano, a volte guardano film o video su Youtube, si prendono per il culo a vicenda. Un incontro bizzarro tra due persone molto diverse: un ateo veneziano e un pashtun mussulmano. Ma non sempre il rapporto con i badanti è stato privo di problemi. “I soldi non bastano. Spesso un malato di SLA si può permettere giusto un badante totalmente improvvisato che non sa parlare italiano o chiamare il pronto soccorso. Non sono preparati, vengono sovraccaricati di responsabilità e schiavizzati”. La SLA è un lusso che non tutti si possono permettere e la questione dei soldi è sempre di più un problema. Da vero poeta, Dario è rimasto spesso a secco di quattrini, anche ora. Alcuni suoi amici hanno organizzato raccolte di fondi, visto che i soldi che lo Stato dà ai malati non sono assolutamente sufficienti. In un post su Facebook Dario ha scritto così: “La questione è semplice nella sua atrocità, i soldi, a chi dare questi maledetti soldi, e qui scatta la polemica sulle priorità mentre la gente condannata ad un’esistenza devastata resiste al suicidio assistito per paura o perché spera in un miracolo della ricerca. Questi noi non hanno certo scelto di ammalarsi, ed essendo bisognosi di assistenza h24 spesso si trovano a mendicare per poter sopravvivere”.

Quando Dario dice che “l’immanenza non mi riguarda più, non sono qui, tranne quando costretto dal dolore” mi vengono in mente immediatamente i sogni, dove si è qui e altrove allo stesso tempo. “Sogno spesso” mi dice. “A volte nel sogno mi dico che è bello muoversi, mentre mi muovo. I sogni sono un luogo dove esistere mi è ancora concesso. Nell’ultimo sogno consideravo la straordinarietà di essere in mezzo al Canal Grande in braccio ad una mia ex morosa che aveva le gambe lunghe trenta metri. Ma guarda che meraviglia mi dicevo, questo è proprio un bel sogno. Poi le gambe sono diventate trampoli per razionalizzare il sogno e allora mi sono svegliato”. E in sogno gli capita anche di cantare, cosa che in effetti fa anche da sveglio. Quando si astrae dal presente con la musica, gli capita di cantare dentro di sé, nel suo teatro interiore, ma non con la sua voce. “Canto spesso, quando ascolto arie poi è peggio. La voce non è come se fosse solo la mia, è una specie di archetipo, è la somma di tutte le voci e neanche una”. Una voce che io non ho mai sentito, oggi sostituita da Vittorio, il sintetizzatore vocale.

***

Quando Dario è sparito ho passato un paio di settimane a controllare la chat in attesa di un suo messaggio. Ero venuto a sapere che era stato ricoverato a causa di un’infezione. Una sera, dall’ospedale, mi manda una poesia a cui sta lavorando. Ma poi sparisce di nuovo. Ho il contatto di una sua parente, dunque mi faccio coraggio e chiedo che succede. Mi dà un sacco di dettagli ospedalieri terribili, si parla di un’infezione grave, Dario non è più in grado di respirare autonomamente; ma si dicono tutti ottimisti. Io penso all’eventualità che mi appare più ovvia. Ma poi ricordo anche che Dario parla spesso di morte ma non di morire, e allora anche io mi spingo ad essere ottimista. Segue un lungo silenzio dove ogni giorno guardo la chat per vedere l’ultimo accesso, ma lo stato indica “last seen a long time ago”. Brutto segno.

Diverse settimane dopo nella chat appare questo messaggio: “:-D:-/:'(ªªªªª[¥#@.com##{¥º§»§:-D_º]£º_:'(@}}@¥;-)£ }}.com\_}}.it]ªª:-/@@@”. “Evviva” rispondo. “Sei vivo!”. Dario replica con uno sticker dell’abbraccio. Gli chiedo se può comunicare. Risponde con dei cuoricini. Ne deduco che non può scrivere, ma è vivo e riesce a usare gli occhi. “Come va con l’infezione? Rispondi pure con uno sticker che cercherò di interpretare” e lui risponde con una ragazzina dall’espressione imbronciata, circondata da fiamme. Ok, ho capito. E poi, scompare di nuovo, ancora una volta. Il mio ottimismo auto imposto inizia a vacillare. Di nuovo silenzio. Mesi di silenzio assoluto dove ogni giorno penso che forse non parlerò mai più con lui. Finché, una sera di fine primavera, mi arriva un messaggio: “Passato tutto. Sto meglio. Mi ci vorrà un po per tornare al livoellodip hrima”. Dopo aggiungerà: “Mi davano tutti per spacciato. Ma mi son detto: no casso, decido io quando”. In effetti, tra quelli che lo davano per spacciato, c’ero pure io.

Gli chiedo dell’esperienza dell’ospedale, dove la morte l’ha guardato in faccia più volte e credo abbia intuito anche lei che di morire, Dario, non ne aveva nessuna voglia. Come c’era da aspettarsi, ha già trasformato quell’esperienza terribile in scrittura: “Questa volta sono cinque i mesi che non scrivo. Non ho potuto, sono stato segregato nei sevizi pubblici. È stata una cosa improvvisata senza premeditazione” scrive. “Un giro in ambulanza fa sempre la sua porca figura con un bell’effetto drammatico. In giro c’era sempre il Covid per fortuna, così le strade erano libere, infatti arrivammo in ospedale a velocità smodata purtroppo, perché un cambio di prospettiva fa sempre bene a uno che al massimo ne ha una di trenta centimetri davanti al computer. Assetato di cielo com’ero, nei pochi metri fino all’ambulanza, bevetti subito una pinta di nuvole”. Il testo descrive tutto quello che gli è successo nei mesi in ospedale, costantemente sul punto di morire, o di essere ammazzato, ovviamente nel modo più spassoso possibile. “Mi proposero di provare un catetere subclaviale spettacolare” racconta. Nonostante i problemi con le deglutizione – il motivo per cui aveva già da tempo un “tubo per mangiare da cui tutto ciò che entrava, usciva quasi direttamente” – si procurava dello zabaione di nascosto, che, introdotto clandestinamente in ospedale, riusciva a mangiare senza soffocare. A causa dell’aria condizionata gli vengono due bronchiti. Non il massimo, per uno che fatica a respirare: “Alla fine delle forti insistenze, una dottoressa dei Marine, riuscì a chiudere le bocche della ventilazione con giornali e tavole di legno, come Mac Gyver, quello che aggiustava tutto con uno stuzzicadenti e un po’ di dentifricio”. Ma è solo l’inizio.

Durante una Tac gli causano una frattura. “Quando vengono a ritirarmi, restano sorpresi dalle lacrime di dolore. Non capiscono cosa sia successo e mi rimettono sul letto girandomi sulla spalla rotta. Perfetto. Mi viene da vomitare dal male, ma non posso perché soffocherei. È stato bellissimo, ne è valsa la pena. Quando finalmente riesco a raccontare l’accaduto fanno facce inorridite e sono tutti convinti della necessità di una denuncia. Io no, sono stato fortunato, avrò qualcosa da raccontare per anni”. Poi, tra continui rischi di soffocamento, arriva un’altra infezione. “Di quel periodo ricordo solo i sogni. Fu una guerra onirica surrealista”. Sogna anche di essere morto. “Nessuno sa, in effetti, come mai io non sia morto. Trentotto chili di disperazione persa, tutti i dottori mi davano per spacciato. Potevo finirla lì e invece niente. Una furiosa voglia di vivere mi legò di nuovo a questo straccio di esistenza terribile”. Dopo tanti mesi in ospedale torna a casa. “Avevo fatto le gattarigole alla morte e mi era andata bene. Una volta a casa vivevo avvolto nel limbo dei sopravvissuti. Cose come relazionarsi con il mondo erano difficili e ingarbugliate dalla lanuginosità delle coltri che permeavano la realtà e che si ispessivano ad ogni mio tentativo di attraversarla”.

***

Avevo proposto a Dario di andarlo a trovare subito, all’inizio della nostra conversazione. A quella domanda non aveva risposto, in un anno abbiamo parlato di molto altro, di poesia, musica, di quanto faccia ridere la lettera U, e lui è stato molto occupato: è stato in ospedale dove non è morto, ha scritto tonnellate di poesie, e pure io penso di aver fatto qualcosa nel frattempo. Ma una sera, esattamente un anno dopo il primo tentativo, gli faccio di nuovo quella domanda. Eravamo rimasti qua, a quel lungo percorso che, tra onde radio, segnali elettrici e segnali luminosi, attraversando nuvole, terra e acqua, arrivava sullo schermo di casa sua, davanti ai suoi occhi, in forma di “Ciao Dario, posso venire a trovarti?”.

Cos’è successo dopo? Più o meno questo. I motoneuroni ancora funzionanti hanno portato a rotazioni dei globi oculari di Dario. Queste rotazioni sono rese possibili da diversi muscoli che abbiamo intorno agli occhi. E grazie a questi muscoli gli occhi di Dario si muovono e scansionano in una frazione di secondo il mio messaggio. Sappiamo che il processo di lettura procede per salti e pause: gli occhi analizzano alcuni caratteri velocemente, soffermandosi su alcuni punti chiave. Queste pause sono necessarie anche per inquadrare una parola allineandola al meglio con l’area più sensibile dell’occhio, il centro della retina, che si chiama fovea. È qui che avviene l’analisi dettagliata degli stimoli visivi. Il cervello gestisce gli spostamenti dello sguardo su ciò che valuta realmente importante in quel momento. Se ad esempio Dario, mentre legge il mio messaggio in chat, vede con la coda dell’occhio – l’area para-foveale – un pony che attraversa la sua stanza, è molto probabile che distoglierà lo sguardo dallo schermo e inquadrerà con la fovea l’adorabile cavallino. Ma, non essendoci microequini in casa, più probabilmente valuterà come importante il mio messaggio in chat e in particolare la parola “trovarti”, parola in cui l’esplorazione visiva si fisserà un po’ di più (300 millisecondi, più o meno), il tempo necessario ad acquisire le informazioni necessarie. Per fare tutto questo intervengono diverse aree del cervello in maniera sinergica: quelle che si occupano della programmazione e controllo del movimento, la scelta della posizione o dell’oggetto di interesse, la coordinazione dei muscoli extraoculari. Una volta che l’immagine viene formata e in parte già elaborata dalla retina, si trasforma in una serie di segnali elettrici, che vengono inviati al cervello attraverso il nervo ottico per essere interpretati e rielaborati dalle regioni cerebrali deputate, come la corteccia visiva, chiamata anche Area 17. Il nervo ottico di fatto è una continuazione del sistema nervoso centrale ed è costituito da fibre ottiche: non lunghe migliaia di chilometri come i cavi di Internet, ma solo circa cinque centimetri, visto che occhio e cervello sono molto vicini.

A questo punto, dopo la conversione degli stimoli luminosi in informazioni neurali, il cervello codifica il pacchetto di dati arrivato, ed elabora una risposta. Sempre grazie ai muscoli extra-oculari, Dario muove gli occhi, sceglie due singole lettere sullo schermo a infrarossi e circa due secondi dopo la domanda “Ciao Dario, posso venirti a trovare?”, sul mio telefono a 850 chilometri di distanza appare la risposta: “Sì”. E io compro un biglietto per una cittadina veneta che non avevo mai sentito nominare.

“È a cinque minuti dalla stazione… sempre dritto”, queste le indicazioni. Da fuori riconosco il civico, una casa a pian terreno; vedo una finestra con le ante socchiuse, seminascosta da un oleandro in fiore. Dev’essere la finestra che Dario considera trascurabile. Fuori c’è il sole, passano due ragazzine che ascoltano musica che non conosco mentre parlano di come si è comportato male un loro amico il giorno prima. Vedo passare anche un paio di persone in bici, vecchie signore con i cani, ogni tanto qualche automobile. In effetti non c’è granché da guardare. Sono in leggero anticipo, per cui fisso la finestra socchiusa e controllo più volte l’orologio. Poi, attraverso la strada e suono il campanello. Apre la porta un ragazzo, Giovanni, che intuisco essere uno dei badanti di Dario.

Non so perché mi immaginavo di dover aspettare in una sorta di sala d’attesa, magari qualche minuto, poi magari fare delle scale, passare attraverso diverse stanze; invece immediatamente Giovanni, con la porta d’ingresso ancora spalancata sulla strada, apre una porta scorrevole e mi fa cenno di entrare. Al centro della stanza c’è Dario sul letto, le luci sono tenui, in totale contrasto con il forte sole all’esterno, e c’è un piacevole fresco dato dall’aria condizionata. Dario solleva lievemente le sopracciglia in segno di saluto. Dalle lenzuola sbuca solo la testa, accuratamente posizionata su vari cuscini in modo da essere allineata al visore oculare di fronte a lui. Non vedo nessun’altra parte del corpo.

“Beh, finalmente ci vediamo” dico. Vedo un abbozzo di sorriso, esattamente quel “ridere dentro la maschera” che mi aveva descritto, un po’ come quando si cerca di trattenere una risata. Sono un po’ impacciato, ma mi sembra di aver esordito bene: almeno non ho chiesto come stai. A dire la verità avevamo parlato in passato, in chat, della domanda “come stai?” e aveva risposto così: “Devo portare pazienza perché in fondo è una innocente formula rituale di cortesia, anche se a volte mi infastidisce perché come vuoi che cazzo stia uno con la SLA? E mi appesantisce il rispondere perché mi tocca pensare alla mia situazione qua, mentre la maggior parte del tempo cerco di essere altrove”. Ma adesso siamo entrambi qua, niente chat, niente fibra ottica, niente stickers. Ci possiamo guardare negli occhi per la prima volta.

Mi colpiscono subito la barba ben curata e lo sguardo forte e intenso. Vedo i suoi occhi muoversi, mentre sto in piedi imbambolato e mi guardo intorno, osservo vari cassetti con un sacco di dispositivi medici, macchinari che ignoro, tubi, cavi, flebo, e il murale di una persona sdraiata su una nuvola dipinto sulla parete sopra il letto. Dopo un paio di secondi di silenzio, in cui l’unico rumore è quello del respiratore collegato alla trachea di Dario, la voce del sintetizzatore vocale mi dice: “Siediti sulla poltrona”.

Mi siedo a fianco a lui, osservo le lettere che sullo schermo davanti ai suoi occhi si illuminano quando le sceglie per comporre le parole che il sintetizzatore vocale poi legge. Non usa gli spazi, scrive tutto attaccato, per risparmiare tempo. Non avevo mai pensato alla fatica che facesse quando parliamo a distanza in chat, o quando scrive le poesie, con tutti quegli spazi, quegli a capo. Per lo stesso motivo usa la K al posto del CH, perché è più vicina alle altre lettere che gli servono più frequentemente e perché è un carattere invece di due, quindi meno tempo, maggiore velocità. È una comunicazione in tempo reale, ma con una leggera differita, quasi come se parlassimo in chat ma nella stessa stanza. All’inizio è strano, poi ci si abitua e si può chiacchierare normalmente. Dario non è certamente nella voce del sintetizzatore, a cui non a caso ha dato un nome, Vittorio, per separarlo ancora di più da sé. È più nelle parole che usa, nel sorriso leggero, appena accennato ma allo stesso tempo espressivo e luminoso, e nello sguardo così vivace.

Parliamo per alcune ore. Finalmente possiamo chiacchierare a pochi centimetri l’uno dall’altro. Noto una mosca che svolazza nella stanza. Ogni tanto gli si poggia sulla faccia. “Non ti dà fastidio?” chiedo. Qualche secondo di silenzio, le lettere che una alla volta diventano arancioni, poi la risposta: “Mi fa compagnia. Quando mi entra nel naso invece mi fa incazzare”.

Quando me ne vado ho la sensazione che avremmo potuto parlare ancora per diverse ore. E questa sensazione non ce l’ho solo io; appena arrivo in albergo ci scambiamo dei messaggi e scopriamo di avere avuto entrambi le stesse paranoie: lui aveva paura di annoiarmi, io avevo paura che si stancasse. Potevo restare di più, potevamo parlare ancora. Dario conclude così: “Vabbè, facciamo che la prossima volta vengo io da te”.