Non si può immaginare. In questo grigio lembo di pianura romagnola, corrotta dalla cementificazione ma perfettamente limpida per lo spietato algoritmo di Google Maps, fra carrozzieri, officine, un consorzio agrario, ricambi di automobili, una torrefazione e una bigiotteria, sorge un capannone altrettanto anonimo ma che contiene un piccolo tesoro. Almeno per quanti – sempre di meno – amano leggere.

Sono più di diciotto milioni i libri censiti che abitano la pancia del magazzino di Stock Libri, gruppo Messaggerie, a Santarcangelo di Romagna. Non un cimitero, ma un’ultima spiaggia per ventimila titoli meno fortunati che, nel panorama editoriale italiano, non sono riusciti a trovare una casa e sono stati dichiarati fuori catalogo dagli editori. Una rotazione media di due anni, prendere o lasciare, prima di finire al macero per un valore fino a sessanta euro a tonnellata, in base al prezzo del petrolio e di altri accidenti finanziari. Se in libreria vi è capitato di acquistare qualche opera a metà prezzo, è probabile che venisse da qui dove il libraio può ricomprarli al 75% di sconto e rivendere al 50%. Gli stock – approssimativamente – vengono ceduti a Stock Libri al 2 o 3% del prezzo di copertina.

Sono più di diciotto milioni i libri censiti che abitano la pancia del magazzino di Stock Libri, gruppo Messaggerie, a Santarcangelo di Romagna.

Se avete incrociato i primi volumi fondamentali nelle silenziose e polverose biblioteche statali, quando ancora vigeva un’austerità formale e lì avete, un mattoncino alla volta, indicato la rotta del vostro privato umanesimo; se distrattamente, come il sottoscritto, prendevate un tomo o un volumetto a caso o consigliato per erigere la vostra storia di persona; se leggere una narrazione intrigante o un concetto affine al vostro sentire l’avete vissuto alla medesima stregua di un incontro importante, che vi ha migliorato la vista e rimosso dalla solitudine; se almeno una volta avete salvato da una bancarella un libro che avevate letto non sopportando di vederlo lì; bene, se tutto ciò vi è capitato, avrete poca voglia di sentirvi parlare di quote di mercato.

Ma esistono, ed è necessario ricordare che la saggezza ha a che fare con l’esperienza, che dietro a un’edizione non esiste solo il suo autore. Per quanti hanno cercato nel libro un luogo intimo della coscienza, questo spazio di tredicimila metri quadri, alto nove metri e lungo quattrocento, con dodicimila pallet stipati di libri, può risultare attraente e ripugnante. Viene voglia di abbracciarli, i libri, di sfogliarli e di rotolarcisi sopra in un delirio dionisiaco, in un rito sacro che incoraggi l’osmosi per assorbire ogni testo. Ho voglia di fregarmi anche quelli a me indigesti, perfino un Pansa o le tante edizioni di Faletti acquisiscono un valore intrinseco.

Allo stesso modo però mi accorgo che lo spazio e il tempo non sono quelli giusti, le fredde scaffalature, gli imballaggi, i muletti, gli uomini che vi lavorano con radioline, palmari e carrelli, tutto propugna l’essenza mercantile dell’oggetto. Qui la fisicità non ha a che fare con il pensiero o l’artigianato, i libri non sono catalogati in base al genere o all’editore, l’unica distinzione è la posizione. È l’altro lato della medaglia (o della luna) e, di questi tempi di vacche magre per l’editoria, forse il più spinoso.

Le fredde scaffalature, gli imballaggi, i muletti, gli uomini che vi lavorano con radioline, palmari e carrelli, tutto propugna l’essenza mercantile dell’oggetto.

Dopo un labirinto di uffici di varie società, vengo accolto in una sterile saletta con aria condizionata, dentro all’enorme prefabbricato: davanti a un tavolo siedono tre distinti uomini impegnati con le loro carte. È dove il lato romantico precipita. Qui si hanno altri importanti punti di vista: mi trovo nella zona imperscrutabile della catena alimentare di un lettore. Senza dilungarsi troppo su qualifiche e competenze, che ci vorrebbero tre cartelle, da destra a sinistra ho: l’AD Fastbook/AD Stock Libri, Marco Mattioli in camicia bianca; chi amministra il portafoglio, Maurizio Rosa in camicia azzurra; l’editore/AD di qualcosa, Maurizio Caimi in Lacoste rosa. In pochi minuti mi sento chiamare come una potenziale band (“Punkarov”), uno scienziato (“Pavlov”) e un possibile ansiolitico (“Pakranol”). Affiora allora quella strana inquietudine che si prova la prima volta che si passeggia per Manhattan, in cui si può percepire il potere lì a due passi ma ne senti anche irradiare la complessità e il suo essere inscalfibile.

Il mio background, spontaneamente, al primo sguardo vorrebbe che li additassi come canaglie insensibili ma il discorso è tutt’altro, gira ad altri livelli. Mattioli: «Si leggono i libri perché c’è una pluralità di offerta, la domanda è sempre più segmentata: in Italia si pubblicano circa quarantacinquemila novità l’anno (secondo l’Associazione Editori Riuniti sono sessantaseimila, ndr). Quello che non si vende potenzialmente lo ritiriamo noi. L’editore non è obbligato a darcelo, noi abbiamo costruito un tessuto di librerie che si occupa di metà prezzo che si mescola all’usato (per esempio Libraccio, ndr). I libri possono andar male per tanti motivi, un prezzo troppo alto, il momento sbagliato, la copertina o semplicemente sono brutti».

Credo che ci sia un momento nella storia di ogni libro – per l’autore (di sicuro) e per l’editore (un po’ meno) – in cui la sua buona riuscita diventi una questione di vita o di morte, e tutti gli sforzi sono ad essa dedicati. Poi, generalmente, arriva la disillusione, si affievoliscono le tensioni e s’intende che la realtà che si voleva dominare era zeppa di vettori, che si sta in alto mare nella tempesta e c’è bisogno del porto sicuro della quotidianità, con i soliti nomi, certi colleghi e l’umido da buttare.

Mi viene riportato dei primi tascabili degli anni Cinquanta, di un’Italia ancora incapace economicamente e per poca istruzione di assorbire certi volumi, il Boom, l’aumento delle pubblicazioni. Sarà per la situazione all’improvviso diventata amichevole che mi emoziono anch’io a sentire certi numeri, come se a suo tempo avessi fatto parte dell’ambasciata, facendoci la grana. Ma poi mi cadono gli occhi sui miei appunti e slaccio la camicia: ad oggi per ogni cento copie, specialmente per i piccoli editori, una cinquantina in media torna indietro. A quel punto l’editore deve decidere se gonfiare il magazzino, macerarle o cederle, solo però dopo la cancellazione del codice a barre (ISBN) dall’albo degli iscritti. Quel momento luminoso di storia dell’editoria del Novecento si liquefà definitivamente con Caimi: «Non c’è un criterio specifico per l’acquisto dei fuori catalogo, i libri che pensiamo di vendere meglio li paghiamo un po’ di più, ma nove volte su dieci ritiriamo l’intero stock. Prendiamo da dieci copie a ventimila. Ci sono stock che non compriamo a priori, la fatica supera il piacere, noi abbiamo un mercato che ha delle regole che bene o male conosciamo, malgrado sia sempre in evoluzione. Il nostro problema è che dobbiamo vendere i libri che gli altri non sono riusciti a vendere». Seguono pesanti secondi di silenzio assoluto, rotto da un telefono che squilla e dal cinismo maligno dell’imprenditore cha sa dove far male: «In fondo non valgono niente, è carta sporca».

I numeri di Stock Libri sono impressionanti: ricolloca una media di sette, ottomila libri al giorno senza diritto di resa.

Non esattamente. I numeri di Stock Libri sono impressionanti: ricolloca una media di sette, ottomila libri al giorno senza diritto di resa, nell’ultimo Natale ne hanno venduti fino a venticinquemila ogni ventiquattro ore, massimamente nelle librerie online. Ciò è dovuto anche al fatto di avere tanti titoli che un editore non potrebbe gestire, vista la richiesta frastagliata, magari di tre copie per titolo. Mattioli: «I fuori catalogo si potrebbero immaginare come delle fregature, ma dall’e-commerce i risultati sono eclatanti. Il patron di Messaggerie, Luciano Mauri, mi diceva sempre: Si ricordi che i magazzini di libri sono come il gas, come li apri si riempie tutto. Adesso c’è un’altra cultura che è più feroce, specialmente per i piccoli. Se i piccoli non vendono, rimettono sul mercato una novità e incassano dei soldi (le copie fresche di stampa che il distributore ritira dall’editore e paga a centoventi/duecentodieci giorni, ma a cui però seguiranno le rese, le copie non vendute, che verranno scalate dal pagamento. Un buco che può essere parzialmente tappato con un altro titolo da stampare, quindi altro pagamento e altre rese, ndr). È un percorso che li porta verso l’abisso. Nel ’75 c’erano cinquemila novità all’anno, c’erano dei librai che fra marito e moglie se ne leggevano parecchi; oggi con tanti titoli e la rotazione, è impensabile. Tuttavia sta nascendo una nuova generazione: nei loro punti vendita prendono ciò che conoscono, lo comprano e sono bravissimi a vendere. Ovviamente avranno pure i primi dieci libri in classifica, ma anno dopo anno questa categoria di commercianti sta crescendo e si distingue».

Com’era? Tre cose da fare nella vita: piantare un albero, fare un figlio e pubblicare un libro. Se mi guardo attorno ormai conosco più gente che ha pubblicato che procreato. Se una volta pubblicare diventava una questione d’orgoglio, una sofferenza risolta, il raggiungimento di un obiettivo prestigioso, oggi anche grazie al self-publishing o a questo pompaggio forzato degli editori pronti a tirar fuori novità per coprire le rese ingrassando il business degli stock, per la maggior parte degli autori è una speculazione sulla vanità, un accadimento poco meditato. Sono diminuiti i manoscritti nel cassetto ma aumentano le frustrazioni dei geni incompresi che non vengono letti o recensiti che si guardano l’ombelico, che sui social inveiscono contro la conduttrice radiofonica “radical chic” che non li degna di attenzione. Ma questa è un’altra storia di cui già conoscete le coordinate, in cui si pubblica ma non si legge.

Maurizio Caimi, quello in Lacoste rosa, è il figlio del fondatore di Stock Libri, colui che iniziò questo commercio comprandosi il magazzino dei tascabili della vecchia BUR di Rizzoli. È un simpatico farabutto che si diverte a buttarla in caciara, aspetta la mia reazione quando mi provoca asserendo che per lui i libri sono come patate, e fa partire delle grasse risate a cui però io mi accodo rumorosamente, con la speranza che mi offra un lavoro dignitoso. Poi Mattioli torna a guardarmi fisso, a parlarmi lentamente con il tono leggermente paternalistico di chi si adopera con pazienza per chiarire il proprio punto di vista allo studente indisciplinato. E non è facile, perché il successo di un titolo, pare, è questione di chimica ed esoterismo allo stesso tempo. E racconta di alcuni libri da lui commercializzati per Mondadori che non sono andati come dovevano, malgrado le aspettative. Ne parla amareggiato come di sconfitte, per uno abituato a vincere.

«In un comitato editoriale, forse di febbraio 2003, il nostro editor porta un libro, si chiamava The Da Vinci Code, e davanti a trenta persone ci dice che è primo sul New York Times Book Review. Costava cinquantamila dollari. Qualcuno afferma che è una stupidata di libro e che noi eravamo interessati alle classifiche Publishers Weekly, che all’epoca era un po’ la Bibbia. Torno in ufficio e mi arriva sulla scrivania PW e al primo posto c’è Dan Brown, allora rivado dal mio capo per mostrarglielo. Erano le 2 di pomeriggio quando s’è scatenata l’asta, l’abbiamo chiusa alle 19,30 per 380.000 dollari».

Esclamo: «Regalato!».

«Col senno del poi! Voglio vedere lei dormire la notte dopo aver pagato un libro 380.000 dollari. Significa che deve vendere almeno 250.000 copie. A cascata il problema della piccola editoria è che si devono anticipare dei soldi che faticano a rientrare perché, da una parte c’è il costo del distributore, quello della resa, dall’altra quello di produzione delle novità. Quando l’editore va in stampa ha già pagato tutto, la traduzione, il grafico, la copertina». Domando se fra cinquant’anni ci saranno ancora posti come Stock Libri e la risposta è di un pragmatismo totalizzante: «Non ci saremo né lei né io».

Maurizio Rosa, il più silenzioso e quindi – secondo le mie nozioni di politica estera – il più pericoloso, mi sciorina qualche dato su come il libro cartaceo qualche anno fa sembrava spacciato ma che ora la carta viene sempre rivalutata. Poi torna a scrutarmi sornione col volto diafano, come presentisse il mio sangue e aspettasse il momento giusto per una zampata. Forse esagero, ma resta un tipo sospetto. Appena azzardo al fatto che il distributore (preciso che non è comunque il lavoro di Stock Libri) è quello che tiene il banco, che guadagna sia sui i resi che sulle vendite, vengo stoppato da Mattioli: «Se io distribuisco centocinquanta e me ne tornano settantacinque, io vengo pagato su quest’ultimi, per il distributore è una sciagura atomica perché quei settantacinque di resa non sono esattamente remunerati come il fornito, hanno delle franchigie. Più il distributore abbassa le rese e più gli conviene. La resa zero sarebbe l’ottimo ma è impossibile».

«Il nostro problema è che dobbiamo vendere i libri che gli altri non sono riusciti a vendere»

Caimi si dondola sullo schienale, dà due colpetti sulla scrivania con le nocche e pone l’accento sul fatto che il magazzino dove stipare le rese viene pagato comunque dall’editore, se ce l’ha, ma ha anche tutta la gestione del credito: «Le librerie muoiono come le mosche e se uno è distribuito da terzi il rischio è a carico del distributore. Il libraio non paga il distributore, quest’ultimo però è costretto comunque a pagare l’editore. Incassare seicento o ottocento da tutti i librai costa». E questa è una verità, infatti anche le piccole case editrici (quelle che possono permetterselo e pubblicano un tot di titoli l’anno) preferiscono utilizzare il principale distributore italiano poiché è impensabile che una libreria intenzionata a restare aperta, compia il passo falso di non saldare il distributore dei principali titoli in commercio. Meglio semmai castigare gli editori indipendenti o il piccolo distributore. Sì, resta sempre una forma di monopolio.

Quando domando se ci sono stati titoli che non si aspettava vedere qui, Mattioli crolla la testa come se avesse perso tempo, ma mi dà un contentino: «La domanda è interessante ma è slegata da una dinamica puramente commerciale o di gusto. Normalmente i libri hanno due vite, la prima edizione in copertina rigida e l’altra in tascabile. Nel lontano 1990, Leonardo Mondadori inventa la terza edizione, I Miti, i super tascabili. Tre finestre per allungarne la vita, a ognuna un fuori catalogo. Adesso gli editori sono diventati più cauti e chiudono una prima edizione con poche giacenze, almeno che non sia stato un disastro». Per un attimo rimango con poche e confuse idee, avrei bisogno di un caffè, fosse anche per alterare un minimo il mio stato psicofisico.

Ok il discorso del distributore, ma torno a puntare i piedi sul piccolo editore, che sono tignoso, sul perché pubblica se non vende. Caimi fa un sorriso maligno e sfodera la sua diplomazia fulminea: «Sa perché i piccoli editori vanno male? Perché pubblicano quello che piace a loro e non quello che piace alla gente». Quando chiedo se c’è un piccolo editore che ritiene interessante, risponde: «Nessuno, ma io non leggo, i miei vecchi libri se li stanno pasteggiando i calabroni». È Mattioli a raddrizzare il tiro: «Ci piacciono i piccoli ma ormai mi interessano gli autori, le storie. Il marchio conta poco. Il marketing promozionale è fare un bel publishing, avere un prezzo giusto e investire sul passaparola dei social ma in modo sottile, non invasivo». A ‘sti tre comincio a voler bene, deve essere uno spasso cenare con loro o attrezzare una messa satanica. Loro me ne vogliono un po’ meno e con savoir-faire aziendale mi fanno intendere che forse, chissà, è il momento di chiamare qualcuno per accompagnarmi nel magazzino.

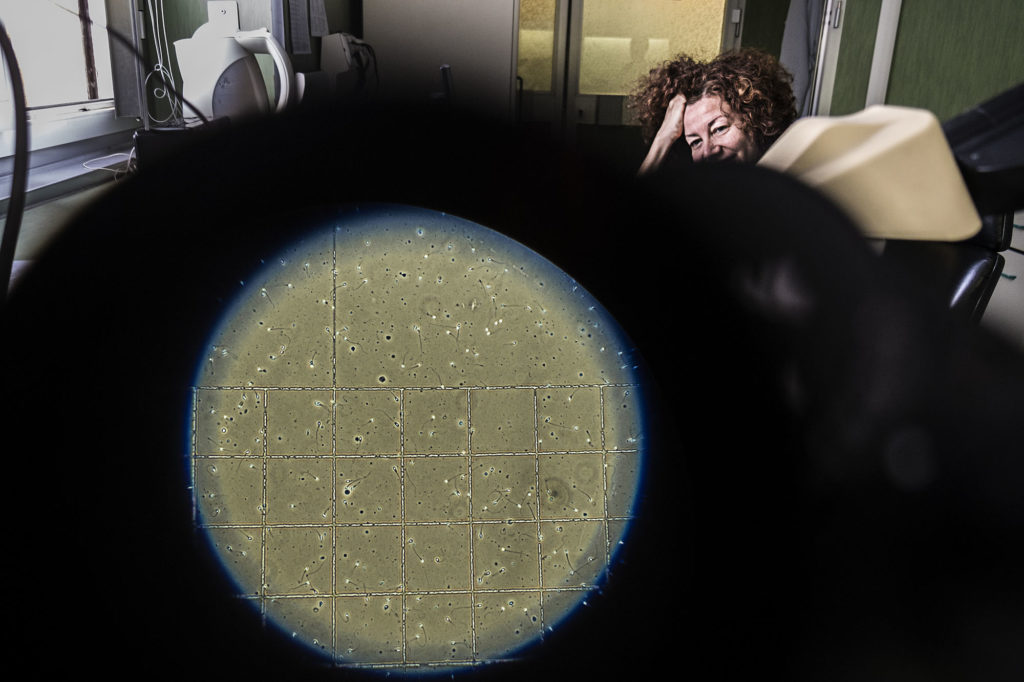

Con Michele, il fotografo, iniziamo a perderci dentro una vastità di lamiera e carta. L’orientamento in breve va a farsi benedire, ogni tanto il responsabile alla logistica in servizio da più di trent’anni, Alessandro Civettini, ci riacciuffa prima di essere schiacciati dai muletti. Questi si muovono al centimetro tra i filari e innalzano l’operatore fino a otto metri e mezzo, magari al solo scopo di afferrare una copia che verrà spedita qualche minuto dopo. Civettini è tutto braccia e petto, implacabile nei resoconti delle movimentazioni, sincero quando si esalta nel mostrarmi i premi Nobel accatastati.

Un buon operaio che dalla fatica ha ottenuto il logico – almeno fino a qualche decade addietro – riconoscimento sociale, conscio di far parte in qualche modo dell’industria culturale, un Caronte della cellulosa a cui non ho avuto il coraggio di domandare se fosse un lettore o meno. Quando i libri diventano un’abitudine visiva pletorica, numerica, materiale e disciplinata, la privata predisposizione a leggere o a non leggere può aprire un ventaglio di domande sciagurate e irrispettose che quest’uomo non merita.

Mi piazza davanti ad alcuni bancali chiusi, possono restare così fino al momento della rotazione, e quindi della fine, altri all’improvviso iniziano a vendere. Un dato particolare è che non poche volte, quando fallisce una casa editrice, i suoi libri vengono acquistati più facilmente (mi viene raccontato del fallimento di un noto editore a cui hanno comprato cinque milioni di pezzi – nel magazzino vengono chiamati così); come quando muore un autore.

Due magazzini principali, uno di bassa rotazione con poche copie a titolo e l’altro con bancali interi dello stesso titolo. Per rendere meglio l’idea: quando c’è un ordine viene stampata una lista di prelievo in base alla posizione del percorso, per evitare agli operai inutili chilometri. Quando arrivano i pallet, i libri vengono contati a mano, quelli rovinati vengono spediti al macero, fra questi soffro nel vedere un Hunter S. Thompson smozzicato.

Nulla viene venduto al pubblico, c’è una sala campionari, ci sono i rappresentanti, un sito che solamente i clienti possono consultare, basta avere una licenza di libreria (secondo i dati AIE il 72% delle copie si vende in libreria). Mentre gironzolo nel magazzino e cerco goffamente di infilarmi sotto la camicia Il grande libro dei Peanuts, prezzo di copertina quarantadue euro, domando ad Alessandro se un requisito per essere assunti non sia aver letto massimo un libro in tutta la propria vita: «Qualche libro sparisce, poca roba, ma soprattutto è a causa di errori, quando vengono spedite più copie di quelle richieste. E poi agevoliamo i dipendenti con degli sconti importanti sui loro acquisti». Sotto i miei occhi intanto scorrono Dickens, Carroll, tanti Philip K. Dick, Houellebecq, Virginia Wolf, Doris Lessing, Tolkien, Lansdale, gli italiani Crepet, Fallaci, Gruber, Aldo Moro, 1000 copertine di Rolling Stone, La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera. Di proposito non cito le edizioni. E poi libri di illustrazione, per bambini, ogni ben di Dio, ma anche tanta biada mediocre di cui il mercato si rimpinza. L’eutanasia arriva per settecento, ottocentomila di questi che vengono triturati ogni anno.

Ritorno in ufficio per i saluti. Mi viene donato un libro dell’apneista cubano Pipín Ferreras, assolutamente da leggere. Mattioli ci accompagna fuori, mi sto per accendere una sigaretta, ci penso un attimo: «Avete una buona polizza incendio immagino?».

«Sono plastificati, è praticamente impossibile. Vuole provarci?».

P.S.: Prima di arrivare al magazzino mi era venuto in mente quel capolavoro di Hrabal dal titolo Una solitudine troppo rumorosa, e quel suo personaggio, Hanťa, che per trentacinque anni macera libri. Credevo potesse essere una citazione perfetta per il corpo del pezzo, ma mi sento di inserirla qui, dopo la chiusa, per ritrovare un equilibrio, il mio.

“Contro la mia volontà sono istruito e così in realtà neppure so quali pensieri sono miei e provengono da me e quali li ho letti, e così in questi trentacinque anni mi sono connesso con me stesso e col mondo intorno a me, perché io quando leggo in realtà non leggo, io infilo una bella frase nel beccuccio e la succhio come una caramella, come se sorseggiassi a lungo un bicchierino di liquore, finché quel pensiero in me si scioglie come alcool, si infiltra dentro di me così a lungo che mi sta non soltanto nel cuore e nel cervello, ma mi cola per le vene fino alla radicine dei capillari”.