Marcello Baraghini è nato a Civitella di Romagna nel 1943, in una casa contadina sul crinale di una collina, il 19 novembre. La zona era sotto il controllo dei partigiani. Dopo 15 giorni quella casa – in posizione strategica, sulla Linea Gotica – diventa un comando tedesco. Poi viene riconquistata dai partigiani, poi di nuovo dai tedeschi, infine la liberazione.

Mentre i due eserciti si fronteggiano, la madre e Marcello si rifugiano in una grotta poco distante, nascosta da un roveto. Marcello ci è tornato anni dopo, “Quando ci sono rientrato mi è sembrata una tenda mongola, bassa, spaziosa”, mi ha raccontato.

Marcello se ne va di casa a 20 anni (la maggiore età era 21 anni). “Mia madre mi diceva, Morirò, te ne vai e morirò. Io le ho risposto, Bo fai il cazzo che ti pare, io vado. È campata fino a 90 anni.” A quel punto raggiunge Roma, si fa crescere i capelli, gira l’Italia in autostop, “Da libero, drogato, alcolista, comunardo.”

Nel 1965 prende in affitto un sottotetto in via della Panetteria 36. Lì vivrà con Marco Pannella e altri radicali, per alcuni anni. È l’appartamento in cui Pannella ha vissuto i suoi ultimi giorni, quello in cui sono stati fotografati – in pellegrinaggio – Renzi, Berlusconi, Bertinotti, Vasco Rossi.

«Mia madre mi diceva, “Morirò, te ne vai e morirò”.

Io le ho risposto, “Bo fai il cazzo che ti pare, io vado”.

È campata fino a 90 anni»

Nel 1970 Baraghini fonda Stampa Alternativa, casa editrice di controinformazione. Dal 1970 al 1976 colleziona 127 denunce per reati d’opinione e dopo una condanna definitiva sceglie la latitanza. A quel punto si stabilisce a Elmo, frazione di Sorano, nella Maremma grossetana. Nel 1989 inventa i libri Millelire, caso internazionale di editoria economica. Il successo fu planetario, Baraghini venne nominato professore di marketing per un giorno all’Università di Tokyo. Oggi continua a editare e gestisce una libreria, che lui chiama “astronave”, insieme a Claudio Scaia, che lui chiama “complice”; è a Pitigliano, in via Zuccarelli, si chiama “Strade Bianche”, e ha due piani interrati scavati nel tufo.

Stamattina mi sono svegliato nel letto di Marcello Baraghini.

C’è una tramontana esasperante, batte alla finestra, mi immagino che fuori il panorama sia molto nitido. Il letto in cui mi sono svegliato non è proprio quello di Marcello, ma uno dei letti per gli ospiti, al primo piano di casa sua.

Stanotte, in quel letto, ho sognato Steve Gebhardt. Era un regista americano, ha girato documentari con Yoko Ono, i Rolling Stones, John Sinclair, Zaha Hadid. Incontrò Marcello cinque anni fa, a Pitigliano, e decise di girare un documentario sulla sua vita. Faceva avanti e indietro, Cincinnati – Maremma – Cincinnati, chiacchierate, riprese, ricerche negli archivi, il materiale si moltiplicava in maniera disarmante, lui era messo male, strafumava strabeveva, mi ha raccontato ieri Marcello. “Dovevamo presentare il documentario l’anno scorso. Ma arrivò con del materiale provvisorio. Sentiva che se l’avesse terminato, sarebbe morto. Questa è la mia teoria”. È morto lo stesso, il mese scorso; e niente documentario.

Nel sogno Steve bussava al pavimento della stanza dove mi sono svegliato ora, da sotto. Non rispondevo. Lui apriva una botola. Si affacciava. Aveva capelli lunghi e radi: non ho controllato su Google che faccia avesse. Nel sogno non ha detto una parola.

Mi rivolto nel letto. Una botola, in questa stanza, c’è davvero. È un quadrato di pavimento sollevabile: sotto c’è una scala ripida che scende al piano terra. C’è un locale con un frigorifero; all’interno: una forma di pecorino, uova, un salame per gli ospiti, la panzanella avanzata ieri sera (pane raffermo, pomodori, cetrioli, cipolla, basilico, sale, pepe, olio, aceto), 4 bottiglie di limonata Schweppes. Da una porta si accede alla cucina, c’è un tavolo di legno al centro. A destra della cucina un’altra porta, da cui si accede alla “plancia di comando” – Baraghini la definisce così – dell’ “editore all’incontrario” – Baraghini si definisce così – con il letto di Baraghini, i vestiti di Baraghini, il computer che Baraghini ha imparato a usare tre anni fa, abbandonando le sue macchine da scrivere, che giacciono ordinate su due mensole del bagno al primo piano; le ho contate ieri sera, mentre mi lavavo i denti: sono nove.

Uscendo dalla cucina c’è il giardino, che è aperta campagna. C’è una grande quercia. Un orto con dei pomodori. Un pesco. Un albicocco. Un ciliegio. Un nocciolo. Delle rocce: alcune utili come sedute, alcune impilate una sull’altra in equilibrio precario (a vederle), assai stabile (a giudicare dall’indifferenza alla tramontana); Marcello le individua affiorare dal terreno, le dissotterra, le fa rotolare fino a dei punti che gli garbano: uno strano lavoro da arredatore. Ce n’è una che ha la forma di una colonna d’ormeggio per le navi, sta sul crinale di una balza che guarda la distesa di colline sotto. Uno strano mare. Un giovane fico è ancorato con una corda a una di queste rocce, così la tramontana non se lo porta via.

In mezzo al giardino c’è una yurta, che è una tenda mongola riprodotta nei dettagli. Ieri abbiamo pranzato lì con Agnes, che è di Veszprém, Ungheria: è un’amica di Marcello, è quella che ha costruito la yurta, ha vissuto nel blocco sovietico. Era infastidita perché ha dovuto pagare il canone RAI; mi ha detto che i due grandi sistemi ideologici – il capitalismo e il comunismo – hanno fallito entrambi; sono meccanismi mentali che tutti abbiamo dentro e la nostra esigenza è sempre quella di ricreare un potere, uno qualsiasi, e pochi riescono a uscire da questo processo, e Marcello è uno di quei pochi, dice lei. Nel frattempo la tramontana batteva la yurta come un tappeto.

Mi tiro la coperta verso il naso, svanisce l’immagine di Steve Gebhardt. Allungo un braccio, tasto il pavimento, afferro il cellulare. Ore 8.30. Apro l’archivio dei file audio. Trovo la registrazione di ieri sera. Play. Sento la mia voce:

“Mi racconti la storia di Hofmann?”

“Da giovane sono stato un figlio dell’LSD, con il mito del suo scopritore, Albert Hoffman. Nel 1992 riesco a farmi invitare a casa sua, a Burg im Leimental, al confine tra Svizzera, Francia e Germania, una casa immersa nei boschi. L’ho convinto a venire a Milano l’anno dopo, per una conferenza alla biblioteca Sormani. Fu pazzesco: la sala era ampia, la gente aggrappata ai muri. Punkabbestia gomito a gomito con scienziati, psicologi, ricercatori. Si sentivano solo le mosche che volavano. Traduceva dal tedesco Marco Zapparoli, il fondatore di marcos y marcos. La sera andammo in un’osteria ai navigli; Hofmann si bevve un litrozzo e fu assaltato da una processione di corteggiatori – c’era Matteo Guarnaccia e un sacco di altra gente – tutti a chiedergli un autografo con formula chimica dell’LSD. La formula se la beccò solo il cuoco, a tarda notte, un marocchino che aveva imparato il mestiere a Napoli, simpaticissimo. La mattina dopo partimmo su un’utilitaria – io, Hoffman e Roberta, la mia compagna di allora – alla volta di Lodi; lui voleva visitare i laboratori della Roche, dove aveva fatto il ricercatore da giovane. In circonvallazione chiese di fermare l’auto. Pensai che dovesse pisciare. Invece aveva individuato un fiorista. Tornò con un mazzo di fiori per Roberta.”

«Da giovane sono stato un figlio dell’LSD»

Stop. Il mio letto è incastonato tra due pareti di libri, tutti editi da Stampa Alternativa. Prendo il mio quadernetto blu, è sul pavimento. Mi appunto qualche titolo: Disonora il padre e la madre; Maledetta fabbrica; I geroglifici fantastici di Athanasius Kircher. Poi c’è una serie di libri sulla civiltà etrusca. Di fronte, poco distante dai miei piedi, mensole con volumi sui Grateful Dead, Bob Marley, Gaber, Fela Kuti, Jannacci, Storia della canapa indiana, La morale anarchica. M’incuriosiscono le Note sul poker, di Guy Debord; trascrivo la prima pagina: “Il segreto della superiorità nel poker sta nel regolarsi in primo luogo, e per quanto è possibile, sulla base delle forze reali che si hanno a disposizione. Di certo non ci si deve spingere troppo avanti con forze modeste. Bisogna saper sfruttare fino in fondo il kairos della forza al momento giusto. È facile perdere poco, se si tiene fisso in mente il pensiero che l’unità non è la mano, ma la partita. Vincere molto, al momento giusto, è molto più difficile; e questo è il segreto dei buoni giocatori”. Entro in Google da sotto le coperte. I greci avevano due termini per significare il tempo: chronos, il tempo cronologico e consequenziale, e poi kairos, che è il momento giusto, un tempo non misurabile, soggettivo, sfuggente.

Sono preso dal timore di dimenticare, mi fisso sul quadernetto una serie di cose da raccontare:

– Nascita di Stampa Alternativa

– Matrimonio e latitanza

– Diario di un pedofilo

– Capelloni, drogati, froci e macrobiotici

– Fare politica coi calzini

– Il tunnel sotto il culo

Stampa Alternativa è una casa editrice romana fondata nel 1970, sull’esempio delle Alternative Press americane e inglesi, recita Wikipedia; mi è venuta la curiosità di consultarla dal cellulare.

“Stampa Alternativa erano 4 appartamenti aperti giorno e notte, a Roma, in via Prato Falcone”. La voce di Marcello ha un accento romano lenito dalla Toscana e dall’età. “Era un quartiere di sottoproletari, con gli orti, i pollai, il negozio di vino sfuso. Un’oasi alla fine del quartiere fascista di Prati. L’urgenza era costruire un’alternativa all’alternativa. Un’alternativa alle spinte autoritarie, che vivevano già nel ’68 e che poi si trasformarono nei gruppi di lotta armata. Iniziammo stampando degli opuscoli: Andare in India, con le notizie utili dei primi italiani che ci andavano, Manuale di coltivazione della marjiuana, mezzo milione di copie vendute, Festa continua. E poi Fare macrobiotica, l’autore era il figlio del maestro Pregadio.

Froci, capelloni, drogati e macrobiotici: gli scagnozzi di Erri de Luca, del servizio d’ordine di Lotta Continua, ci apostrofavano così. Noi anarchici contestavamo le loro modalità di organizzazione dei concerti: a pagamento, con cartellone proposto da imprenditori che si presentavano in Mercedes. Irrompevamo ai concerti e loro Vaffanculo, a froci! E giù mazzate. E adesso me lo ritrovo, Erri de Luca, che riempie libri con due cartelle di testo, partendo da un versetto dell’Antico Testamento, e spunta dal mare, col tramonto e i gabbiani, in quel film…[ride]”

Pausa. Cerco su Google Immagini: “Erri de Luca film gabbiani”. Il primo risultato è lo scrittore dietro una finestra, con polpastrelli schiacciati sul vetro e occhi azzurri ficcati nel vuoto.

“In quei locali umidi, fatiscenti, accoglievamo tutta la feccia: drogati, psichiatrici, gente con fogli di via, scappati di casa, hare krishna, ragazzine che volevano abortire a cui noi fornivamo alcuni recapiti di Londra. Avevamo avvocati, infermieri, medici. Tutto finanziato con gli opuscoli e le casse comuni.”

“Cosa facevi prima di Stampa Alternativa?” Questa è la mia voce.

“Negli anni ’60 alternavo la vita da strada, gli acidi e alcuni turni alla sede del partito radicale. Fino a che trovai quel sottotetto in cui ho vissuto con Marco [Pannella, nda]. E facevo quattro soldi lavorando come correttore di bozze all’Avanti. Poi passai all’Astrolabio di Ferruccio Parri [primo presidente del Consiglio dopo la seconda guerra mondiale, nda]. Parri scriveva a mano, di notte, su fogli intestati del Senato. Qualche volta ci incontravamo alle 4 del mattino, mi dava il pezzo da correggere e, prima di salutarci, ci facevamo due chiacchiere e un bicchierino della vodka che gli regalavano i suoi amici di Mosca. Dall’Astrolabio, in quel periodo, passarono Tiziano Terzani, Saverio Tutino, Giampiero Mughini. Ci transitò anche Giancesare Flesca: stava con una tedesca, Rose Marie, si fece la sua storia, poi la lasciò per strada. Lei era disperata. Ci conoscemmo in Piazza Navona, non voleva tornare in Germania ma non aveva più un soldo. Io ero in partenza per la Puglia. Senti, queste sono le chiavi dell’appartamento – le dissi – c’è un posto dove tengo i miei risparmi, 50mila lire. Se ti servono, usali. Tornai e lei era ancora lì: nacque una storia di innamoramento, di erotismo, di tutto. Era la fine del 1969.

«La vita me l’ha salvata Pannella»

Il nostro appartamento iniziava a diventare un piccolo ritrovo di figli dei fiori. Rose Marie pensava al suo futuro, faceva la disegnatrice per stoffe. Iniziava ad affermarsi.

Nello stesso anno mi contatta Luigi Pintor: stava fondando il manifesto, e non aveva nessuno che sapesse chiudere il giornale in tipografia. Lo chiusi io: tipografia a piombo. Poi partii con Rose Marie per New York: voleva provare a vendere i suoi disegni lì. Troviamo ospitalità proprio da una corrispondente del manifesto. Rose Marie passa la prima notte a consultare le pagine gialle, sezione tessuti. Il giorno dopo giriamo la città con una mappa e due faldoni da 25 chili – lei bionda fantastica, io appresso – a bussare alle porte di posti incredibili per mostrare il campionario di disegni. Grande successo, soldi. Torniamo a Roma e mi dice: Ok, ora caccia i tuoi amici capelloni dall’appartamento. Dimmi quanti soldi ti servono per sistemarli, così non rompono più i coglioni. Se ne andò lei. E quell’appartamento divenne il primo fortino di Stampa Alternativa.”

A casa di Marcello Baraghini sono arrivato cinque giorni fa, partendo da Bergamo. A4, tangenziale est di Milano, A1 fino a Parma, A15 Parma-La Spezia, poi A12 Genova-Rosignano, quindi SS1 Aurelia, si supera Grosseto, si segue per Manciano, Pitigliano, Sorano, si giunge a Elmo, fuori dall’abitato si svolta a sinistra, si prende una strada asfaltata che diventa strada bianca, a un certo punto si divide, si tiene la sinistra, al bivio successivo ancora a sinistra, due o trecento metri e la casa di Baraghini è sulla destra. Alla fine della latitanza, nel 1976, si stabilì qui.

“La persecuzione giudiziaria mi colpì con la pubblicazione di Contro la famiglia. Manuale di autodifesa e di lotta per i minorenni. In fondo io avevo iniziato con l’editoria come debito personale nei confronti di mia madre. Era violenta. Perché insoddisfatta e repressa, per via del rapporto con mio padre; lui era un alienato, un fascista recidivo, volontario in Grecia nella seconda guerra mondiale, sopravvissuto e mai pentito. Da adolescente io ero un concentrato di disperazione: obeso e balbuziente. Violenze in famiglia, abusi. Abusi, anche sessuali, a scuola dai preti e in oratorio: il cinema la domenica mattina, e prendi i formaggini, e i pasticcini, e poi giochiamo a biliardo e alè. Funzionava così. La rivoluzione ho dovuto iniziarla da me stesso: o mi suicidavo o uccidevo mia madre. Ho scelto una terza via: uscire di casa e riempirmi di droghe. La vita me l’ha salvata Pannella. Mi folgorò con l’idea che il mio corpo e le mie azioni, di conseguenza, sono politica.”

Sento il rumore di un’auto che procede sullo sterrato, fuori dalla finestra. Dev’essere Rosi, un’amica di Marcello che lo accompagna in libreria. Lui non ha la patente. Intanto la sua voce continua a diffondersi nella stanza degli ospiti dal mio cellulare.

“Verso la fine di Contro la famiglia, c’era una frase che suonava più o meno così: Cara minorenne, se vuoi abortire chiama questo numero di Londra: ci sono delle psicologhe con cui potrai dialogare. Cazzo, mi hanno dato 18 mesi per incitamento all’aborto, che si sommavano ai 13 per incitamento all’obiezione di coscienza; spazzata via la condizionale. Ci fu una campagna a mio favore nella Federazione della Stampa: l’idea era tenere una conferenza con una grossa copertura mediatica, nella loro sede, per poi consegnarmi ed essere trasferito a Regina Coeli. Col cazzo che mi sono presentato! Alla conferenza c’era la sedia vuota, con un mio appello scritto per la libertà di stampa.”

La casa di Elmo, prima dell’arrivo di Baraghini, apparteneva a una famiglia di contadini. In principio era più piccola: mano a mano che i figli della famiglia si sposavano veniva ingrandita, di modo che potessero vivere lì con le mogli e gli animali. L’ultima abitante fu la nonna. Il nipote si chiamava Giampiero e faceva il tipografo. Alla sua morte vendette la casa a una ragazza svizzera, Maddalena. Maddalena fece realizzare alcuni lavori di ristrutturazione a un’impresa. Pagò uno sproposito, i lavori li fecero malissimo, e su un architrave lasciarono scritto: “Viva la topa”. Così Maddalena chiama Sisto, per mettere una pezza e sistemare qualche rifinitura. Si innamora di lui e si trasferiscono poco distante. Baraghini compra la casa da lei: 15 milioni lui e 15 milioni Paola, sua compagna, diventata moglie da poco. Il matrimonio si svolse così: cerimonia alle 9 di mattina, officia il consiglier Bozzi del Partito Liberale. Rinfresco in trattoria con servizio veloce. Partenza per la latitanza a bordo di una Renault 4, Marcello, Paola e il cane Tupa, diminutivo di Tupamaros. Il giorno dopo, sul Corriere della Sera, esce un articolo a 9 colonne, con titolone: “Baraghini latitante”. Paola l’aveva sposato per seguirlo: non sarebbe potuta uscire di casa senza un marito. Il padre di Paola – caposervizio dell’ANSA in Parlamento – realizza che la figlia si è appena sposata con un latitante. Gli sposi si nascondono in Puglia, poi nel frusinate, infine approdano a Elmo. Poi l’amnistia, nel 1977, che cancella il carico delle pendenze.

“Paola è stata anche una militante di Potere Operaio. E si innamorò di me, fricchettone, non violento. Ho una chiave personale – che va oltre il mio caso personale – per spiegarti i movimenti armati. Nascono con l’idealismo sincero di personaggi come Curcio e la Cagol: fatti fuori subito. Poi diventano una palestra di arrapati che volevano scoparsi le ragazzine sfruttando il fascino della pistola. Infine si trasformano in un ricettacolo buono per tutti: infiltrati, spioni di stato, esagitati, provocatori. Già nel ’68 le assemblee pendevano dalle bocche dei leader. Brigate Rosse, Potere Operaio, Lotta Continua: la sconfitta è stata provocata dall’ego, dalle escrescenze dell’ego. E dal primissimo femminismo. Che pone fine al tempo degli angeli del ciclostile e a tutte queste minchiate di subordinazione delle donne. Le donne fanno un culo così ai vari leader, primo fra tutti ad Adriano Sofri, di Lotta Continua.

Per lui ho stampato due libri Millelire. Facevamo le presentazioni in aule universitarie strapiene, Siena, Firenze, Bari. Lui riusciva a catturare il pubblico, a conquistarlo a tal punto che se alla fine dell’incontro avesse detto Bene, adesso usciamo e andiamo a occupare le prefetture, lo avrebbero seguito tutti.”

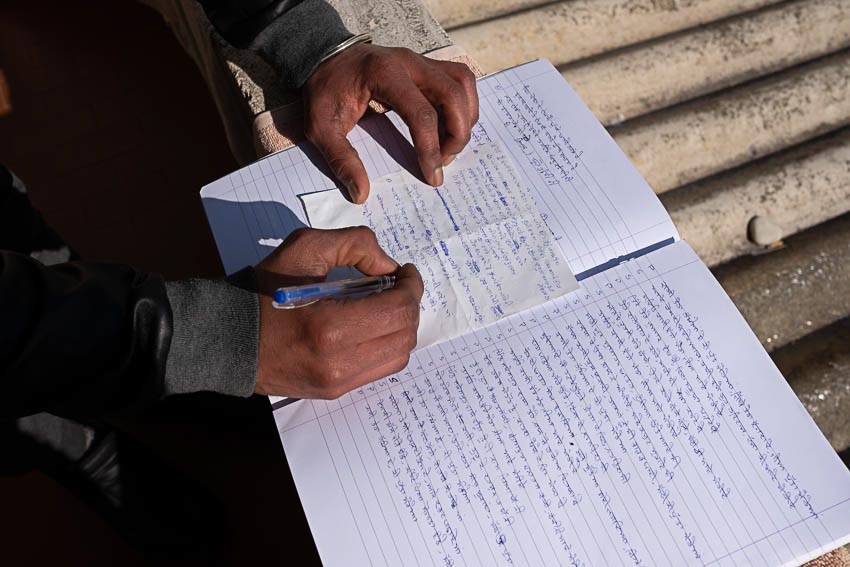

Cambio pagina del quadernetto. Scrivo molto velocemente.

1963: Marcello si avvicina al partito di dissidenti del PCI, i giovani dello PSIUP (Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria). “Avevano la sede in via Zanardelli, iniziai a frequentarli. Ero rabbioso e curioso, in cerca di eresie. Quelli parlavano male soprattutto di Pannella: la cosa mi colpì”. Così decide di andare alla sede dei Radicali, in via 24 maggio, a due passi dal Quirinale. Ci sono una quindicina di stanze e c’è solo Pannella. I due iniziano a parlare. Qualcuno suona al campanello. È arrivato un taxi per l’aeroporto. Pannella lo rimanda indietro. Marcello aderisce al partito: è tra i fondatori della Lega per l’Istituzione del Divorzio. “Lì inizia la prima delle mie quattro vite” mi ha detto. Nel 1967 Pannella gli fornisce una falsa documentazione per iscriversi all’albo dei pubblicisti. In questo modo può garantire la legalità a qualsiasi rivista clandestina, basta apporre alla propria pubblicazione: “Supplemento a Stampa Alternativa. Direttore: Marcello Baraghini”: è la battaglia radicale per la libertà di stampa, contro l’ordine dei giornalisti.

Nel 1969 Marcello e Pannella vanno a Sofia, per manifestare contro l’invasione sovietica della Cecoslovacchia: quattro giorni di carcere. Nel 1970 fonda Stampa Alternativa. La seconda vita. Nel 1976 entra in latitanza. Nel 1989, inizia la terza vita: esplode l’idea delle Millelire. Libri tascabili, 10×14 cm., costano come un caffè, sembrano innocui ma hanno un potenziale sconvolgente, titoli scomodi, di altissima qualità. Mishima, Artaud, Eraclito, le veline di Mussolini, Papini, Sade, la dichiarazione processuale di Charles Manson, scritte raccolte nei cessi: i libretti si moltiplicano. Marcello li mette in valigia, li vende su un tappetino al mercato di Porta Portese e alle fermate della metropolitana. All’epoca internet era ancora un misterioso strumento ad uso militare e scientifico. Il Millelire che fa scoppiare il caso è la Lettera sulla felicità di Epicuro. Capita tra le mani di Corrado Augias, che ne parla a Babele, su RAI3, lo mostra alla telecamera e dice “Vedete questo libro? Vale milioni e costa mille lire”. La Lettera sulla felicità venderà un milione e mezzo di copie.

«Per la prima volta parlava l’ultimo degli avanzi di fogna. Decisi di editarlo col titolo esplicito: “Diario di un Pedofilo”»

1993: Baraghini ritrova l’amico Marco. Ha sentito della Lista Pannella. Gli lascia un bigliettino di complimenti nella salumeria di fronte a casa. Due giorni dopo si ritrova capolista a Bari, e numero due a Roma e Milano. “Marco mi incarica di aprire la campagna elettorale per la lista, sulle due reti televisive dei Radicali. Mi ero preparato un paio di minchiate. Dopo cinque minuti avevo finito: e adesso che dico? Avevo la mia borsa rigida. La apro e la svuoto sul tavolo. Mostro un pezzo alla volta alla telecamera: manoscritti, bozze, Millelire, mutande, calzini sporchi. Ogni pezzo una storia. Racconto dei calzini, perché puzzano, dove li avevo comprati, chi li riparava. Dopo 15 minuti mi avvisano che c’era un terremoto di chiamate in attesa al centralino. Che cazzo c’entrano i calzini? C’entrano. I calzini fanno parte della mia vita e la mia vita è politica, questo mi avevano inculcato i Radicali! Pannella fu così entusiasta che fece trasmettere la mia performance tutta la notte, a ripetizione, su Radio Radicale. Scoppia il caso. Costanzo mi chiama per esporre le ragioni della Lista Pannella a Elettorando. Ci vado con addosso un cappottone gonfio di Millelire: Costanzo mi chiede perché avrebbero dovuto votarmi e io mi faccio esplodere in una pioggia di libri. Pannella, quella volta, non fu affatto entusiasta. Da quel momento mi ritirai dalla vita pubblica; mi salvai la vita.”

1996: tra le centinaia di manoscritti che riceve, Baraghini ne trova uno inviato da William Andraghetti, condannato per pedofilia. 250 cartelle che passate a un vaglio esasperato diventano 100. “100 pagine di verità: le pulsioni di un pedofilo, la sua storia, le motivazioni per giustificarsi o per essere condannato. Per la prima volta parlava l’ultimo degli avanzi di fogna. Decisi di editarlo col titolo esplicito: Diario di un Pedofilo.” Piovono critiche da tutte le parti, durante la prima presentazione con l’autore scatta un’aggressione. “Fu lì che decisi di raccontare per la prima volta la mia storia personale di abusi. Gli aggressori si fermarono.” Il libro vende 5mila copie, in poche settimane. Andraghetti viene invitato in televisione da Enzo Biagi.

Nel frattempo, grazie ai Millelire, il bilancio della società che gestisce il marchio di Stampa Alternativa passa da 600 milioni a diversi miliardi di lire, in due anni. Baraghini, quando tutti si attendono un aumento dei prezzi, s’inventa le Centolire: libri che propone di vendere alle librerie in risme da 400. Ogni foglio un libro, con le istruzioni per montarlo sui margini: 100 lire l’uno. La provocazione non viene raccolta commercialmente. “Era troppo. Ci fu una levata di scudi da tutte le parti”. Poi la crisi irreversibile e traumatica, fino alle soglie del fallimento: la società si salva entrando in liquidazione. “I miei Millelire potevano sconquassare l’establishment culturale, quindi sociale, quindi esistenziale. Sono stato sconfitto quando abbiamo accettato – in conseguenza del successo planetario – le regole del mercato, anche se le avevamo forzate fino alle soglie di una rivoluzione del mercato. Ci siamo arrivati vicini. Stavamo per sfondare la porta e dilagare. Ma siamo stati sconfitti.”

Ora Baraghini è all’inizio della sua quarta vita: quella dei Bianciardini – libri che costano “almeno un centesimo” – e quella dell’innamoramento per internet. “Voglio riscrivere le regole del mercato, quelle attuali hanno prodotto macerie. Le voglio riscrivere dalla parte del lettore, prima che sulle macerie spargano il sale. Perché un’opera è un bene collettivo, di liberazione. Va oltre il mercato.”

Nei cinque giorni in cui sono stato a casa sua, Marcello era alle prese con l’editing di un instant book. Gli hanno raccontato di alcune capanne costruite sulla spiaggia a Marina di Grosseto con i rami restituiti dal mare; e che il comune voleva abbatterle. Ha chiamato una scrittrice, Roberta Lepri, l’ha mandata a intervistare gli abitanti temporanei. Ieri pomeriggio mi ha chiesto un parere su questo testo da collocare in quarta di copertina: “La capanna è quel luogo fisico in cui la metafisica prende il sopravvento. La capanna è mia quanto tua, nostra quanto loro. È di tutti e perciò di nessuno. La capanna è bella e basta. Facciamocela bastare.”

Mentre sono a letto lui dev’essere già in libreria, a parlare con la scrittrice. Sono le 9.30.

Mi tiro fuori dalle coperte. Mi lavo la faccia. La tramontana sbatte contro la finestra del bagno; è cinque giorni che non dà tregua. Apro la botola e scendo. Marcello non c’è. Metto su un caffè. Mi siedo al tavolo della cucina. Di fronte, attaccato alla mensola, c’è un biglietto scritto a mano: “VIVI IGNORATO, Epicuro”; la scrittura è quella di Marcello, sembra un monito a se stesso.

Mentre bevo il caffè, ascolto l’ultima registrazione. Risale a ieri sera.

“Per fare la rivoluzione devi essere scientifico, devi prepararti, sapere chi sono i nemici, scattare, essere intraprendente. La mia tecnica è paracula: aspetto le mosse degli altri e, quando vedo la possibilità, inizio a scavargli un tunnel sotto il culo, come i vietcong con gli americani. Oggi il mio tunnel sotto il culo è internet. Io parto da Saramago e Camus, e voglio infilarteli nello smartphone. La gente non legge più, è inutile che ci facciamo le seghe. Ma penso anche: la gente non è insensibile, sta a me toccare le corde giuste. L’ideologia è finita, è un cumulo di macerie: la vera bomba non-violenta è la letteratura. Quella letteratura che ti fa capire che è successo qualcosa che ti sta distruggendo la vita. Io penso ai ragazzi di 18 anni: stanno morendo, muoiono di consumismo. Devono arrivare a Saramago, a Cecità, perché lì dentro c’è tutto, e li può salvare. Ma io non ti posso dire: vai e compra Saramago. Ci arrivo con la citazione che ti entra nello smartphone. Ti faccio arrivare all’opera con la vaselina. Con le magliette che vendo nell’astronave di Strade Bianche: ti indossi la maglietta con la citazione di Saramago, la esibisci, e devi fare uno scontro pazzesco coi tuoi amici, perché di fronte hai Moccia o Fabio Volo. E devi difendere la tua maglietta dalle aggressioni di Fabio Volo. Io devo organizzare guerriglia culturale diffusa in nome di Cecità.”

«Per fare la rivoluzione devi essere scientifico»

Poi si sente la mia voce nella registrazione. Era quasi ora di cena e chiedevo a Marcello perché la sua generazione – quella della rivoluzione, dei capelloni, della lotta armata – è stata sconfitta.

“Volevamo troppo e troppo presto. Non si può passare dall’oppressione all’eden, così improvvisamente. È troppo, non ce la fai a reggere quella tensione, quelle contraddizioni. Poi le droghe prese male, il possesso, e i rapporti interpersonali, soprattutto. Non basta raccontarsi di essere liberi, per esserlo.”

Da qui in poi il ritmo della sua voce rallenta. Si fa cadenzato. È come se Marcello mi sfuggisse, sia troppo ricco di vita, si stia trasformando in una voce.

“Col potere le battaglie si perdono sempre. Il punto è perderle meglio. E farle. Farle sapendo che ragionevolmente si perde. Perdere gioiosamente è una vittoria. E la volta dopo si perderà meno. Questo fa implodere le regole del potere.”

Si sente un fruscio. Poi il rumore di un bicchiere appoggiato sul tavolo. Poi di alcune posate.